〈「原型住宅」の意味—— <分割><非分割>そして<連結>を巡る空間的試作, 〉from《篠原一男 住宅図面 》 p.134-135, written by 奧山信一

〈「原型住宅」の意味—— <分割><非分割>そして<連結>を巡る空間的試作, 〉from《篠原一男 住宅図面 》 p.134-135, written by 奧山信一

(版權聲明:本文摘錄於《篠原一男 住宅図面 》,版權歸屬:© 彰国社/本翻譯為自行完成,僅供學術研究和非商業用途使用。如有翻譯不當之處,敬請見諒。翻譯:陳冠宏/校稿:徐榕聲、黃則維/翻譯協助:ChatGPT 智慧之光/附圖:《地。-關於地球的運動-》)

「原型住宅」的意義

——關於〈分割〉、〈非分割〉以及〈連結〉的空間性試作

奧山信一(東京工業大學副教授)

不以實現為前提的建築計畫,通常會朝向兩個目標方向被提出。其一,是作為抵抗時代潮流的對抗性計畫(カウンタープロジェクトとして,counter-project);其二,是作為穿透時代、趨向普遍性的向量。兩者皆可視為對於流動於建築之中的「時間」的回應,只不過由於與當下的關聯程度不同,潛藏於對抗性計畫背後的普遍性往往被忽略。

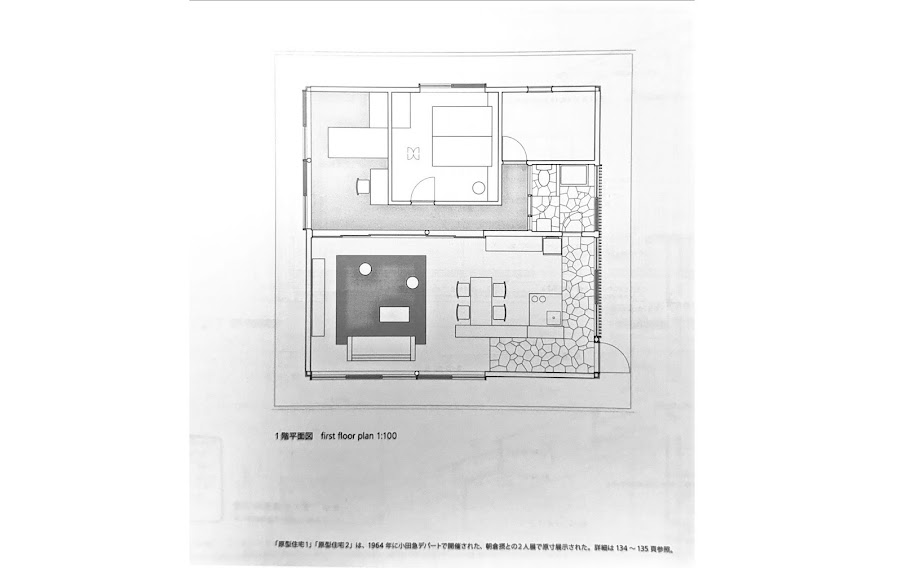

篠原一男提出的兩個原型住宅,即為1964年在小田急百貨與舞台美術家朝倉摂舉行的雙人展中,在百貨店內部的展覽場以實尺寸展示的核心主題(這兩件作品分別命名為SF Originals’64-D1(SF オリジナルス’64-D1)「正方形之家」與同D2「土間之家」。本文將其分別稱為「原型1」與「原型2」)。然而,這兩項計畫自當時在幾本雜誌上刊載之後(註1),在篠原其後出版的作品集中便未再出現。僅在其著作《住宅論》中,以圖面附帶刊載其曾於雜誌上發表的論文片段而有所保留。在那裡,他呼籲「為明日的住宅建立工業聚落(明日のすまいをつくるコンビナートの提唱)」,並提出限制生產戶數的「複製住宅」概念,藉以對當時正在興起的工業化住宅發展趨勢,做出尖銳的批評。這些不只是對既有趨勢的反對聲明,更附帶了具體的操作方法,其宣言的清晰度實屬難得。然而,相較於這樣的邏輯清明,這兩座原型住宅的平面圖反倒洋溢著與「原型」這種乾燥印象相去甚遠的濕潤情感。既然稱為「原型」,為何又必須同時提出兩種類型?又為何不用 prototype(ぜプロトタイプ,而取名為 Originals House(オリジナルス・ハウス)?

上圖:原型住宅1(Archetypal House Project 1),篠原一男,1964

上圖:原型住宅2(Archetypal House Project 2),篠原一男,1964

事實上,1964年的展覽中,除了這兩座實尺寸展示的原型住宅外,還有「M空間之家(M スペースの家)」、「大地之家——黑之空間(大地の家一黒の空間)」以及「朝倉的住宅(朝倉さんの住宅)」計畫案等,分別以模型與圖面一同展出。也就是說,此次展覽共展出了四項虛構計畫與一項設計案,合計五件作品。根據篠原當時所寫、詳述這些計畫製作過程的文本(註2),可知這五件作品與展覽同期發表的「大屋頂之家(大屋根の家)」、「土間之家(土間の家)」的設計工作密切相關,並在此脈絡下被構思而成。

篠原認為,他在「大屋頂之家」中最明確地展現了從日本傳統導出的空間「分割」,因此在接下來的「朝倉的住宅」中,則刻意試圖拓展出通往「非分割」的表現方式。儘管在正方形平面上以南北向的直線進行的劃分仍帶有「分割」色彩,但那道劃分線卻與從玄關通向浴室的石材地面,以及所謂「地與圖(地と絵,figure-ground,圖底圖)」的關係構圖,重疊而成。如何透過添加某種不同於「分割」的技法,來抵達「非分割」的空間形式,正是篠原當時所關注的課題。而原型1,便是將「朝倉的住宅」計畫案的一樓平面,從鋼筋混凝土構造轉換為木構造所製成。

上圖左:大地之家——黑之空間(大地の家一黒の空間),House of Earth (Space in Black)/上圖右:M空間之家(M スペースの家),M-Space House/《建於百貨商店中的兩棟住宅(デパートのなかに建った二つの家)》,篠原一男與朝倉攝二人展(由朝日新聞社主辦,小田急百貨店),一九六四年四月

上圖:朝倉的住宅(朝倉さんの住宅)平面圖,Asakura House,篠原一男,1966

上圖:朝倉的住宅(朝倉さんの住宅)剖面圖及立面圖,Asakura House,篠原一男,1966

上圖:大屋頂之家(大屋根の家),House with a Big Roof,篠原一男,1961

至於接續的「土間之家」,雖同樣以正方形平面作為基礎,亦維持了南北劃分的「分割」處理,但其空間構成的主題,則落在由集中佈置的設備部分所凹陷出的土間空間形式,具體而言,是從建築妻面(即短邊)的入口進入後,穿越狹窄且挑高的空間,最終導入廣間的視線「移動(動き)」形式。透過在幾何上的拓撲變形與拉伸,篠原將「土間之家」中發生的空間圖式轉化為一種不對稱、不整形的平面構成,也就成為了原型2。那種從狹隘通道導向広間的「動態」,正是篠原在土間空間中所發現的「非分割」性質。

篠原將「分割」的空間視為靜態的存在,將「非分割」的空間視為動態的存在。而為了更鮮明地形象化這種動態的「移動」,所進行的再構成計畫即為「M空間之家」。乍看之下,它與「原型2」的差異極小。然而,區隔「地與圖」、亦即土間與臥室群的彎折邊界牆,卻轉化為僅設有限開口的厚實牆體。這個微小的變化帶來了飛躍性的發展:「地與圖」的構圖方式與視線「移動」的連續,不再是抽象性的,而是透過「一面牆」這一具體物質所伴隨的空間意象加以固定,得以捕捉這種圖式的關鍵線索。

上圖:土間之家(土間の家),House with an Earthen Floor,篠原一男,1963

然而,對於將「分割」與其對立概念「連結」一同思考的篠原來說,「非分割」僅是為了脫離「分割」手法而提出的暫時性思考,這點是明顯的。因此,他在展覽時便有必要準備出一項更直接體現「連結」概念的計畫。於是,他構想出將整棟住宅埋入地底的「大地之家──黑之空間」。在此,區隔各個作為個體單位的空間的已不再是厚牆,而是一舉轉化為無限量體的大地本身。於此階段,篠原將此計畫稱作「連結」的邏輯純粹型。

1964年展覽中所呈現的五項計畫,正是當時篠原懷抱的、從「分割」走向「連結」的濃縮思考之過程本身。因此,他才將這些住宅命名為「Originals House(オリジナルス・ハウス)」,而非帶有普遍性還原意涵的一般概念詞 prototype(原型,プロトタイプ),以指稱其發想的起源。此外,在這一系列連鎖性的計畫展開之中,篠原所採用的具體手法——例如「透過拓撲操作達成的地與圖(トポロジカルな操作による地と絵)」、「狹窄導入路與其後的開展(狭い導入路とその先の広がり」、「沿著彎折牆體所產生的視線運動(屈曲する壁に沿って生じる視線の動き)」、「區隔個體與個體的絕對空間量體(個と個を隔てる絶対的な空間の量)」——這些方法的內部,亦可看到後來走向「花山南之家」、「山城的住宅」、乃至龜裂空間系列等概念的濃縮雛形。這些都發生於極限形式「白之家」出現之前。

上圖:花山南之家(花山南の家),South House in Hanayama,篠原一男,1968

上圖:白之家(白の家)平面圖, House in White,篠原一男,1966

上圖:白之家(白の家)立面圖, House in White,篠原一男,1966

雖然篠原在創作歷程上採用樣式編號(様式ナンバ,style number)加以標示的姿態廣為人知,但或許也正因如此,人們傾向認為他是一位在作品產出上具有線性發展軌跡的建築家。然而,實際上,他總是同時設置多條對立軸線,並透過這些軸線的純化與結合,在其中孕育出推進創作思考的機制。篠原之所以能夠如此連貫地、不斷湧現出極具創見性的空間設計,正是因為那些與日常設計實踐緊密貼合的推演性思考,作為形狀與空間構想的泉源動力而發揮了作用。1964年「原型住宅」所串聯的一系列計畫,正是最能傳達篠原一男在創作初期所展現之躍動思維過程的珍貴記錄。

(註1)《建築》(1964年5月號)、《Interior(インテリア)》(1964年5月號)、《近代建築》(1964年5月號、6月號)、《室内》(1964年6月號)、《Design(デザイン)》(1964年6月號)、《DETAIL》(1967年1月號、2月號)

(註2)《近代建築》1964年6月號,第45~56頁

(註3)「朝倉女士的住宅(朝倉さんの住宅)」在1964年的展覽之後,設計才具體化,最終是以與計畫案不同的平面構成實現(參見38~39頁)。該實現案直到1996年TOTO出版的作品集中才首次公開發表。

留言

張貼留言