〈個と集合のための空間論〉, from《続住宅論》p.121-162, written by 篠原一男

〈個と集合のための空間論〉, from《続住宅論》p.121-162, written by 篠原一男

(版權聲明:本文摘錄於《続住宅論》,版權歸屬:© Kajima Institute Publishing Co,.Ltd./附圖:《地。-關於地球的運動-》/本翻譯為自行完成,僅供學術研究和非商業用途使用。如有翻譯不當之處,敬請見諒。翻譯:陳冠宏/校稿:徐榕聲/翻譯協助:ChatGPT 智慧之光)

非合理都市與空間機械

為都市與住宅設計的「封閉系統」

走向意義的空間

虛構與現實

非日常性的構築

數學的都市

住宅生產的新階段

作為住宅產業的一部分

超越象徵空間

為個體與集合的空間論

在都市之中

三棟住宅的解說

後記

個體與集合的空間論

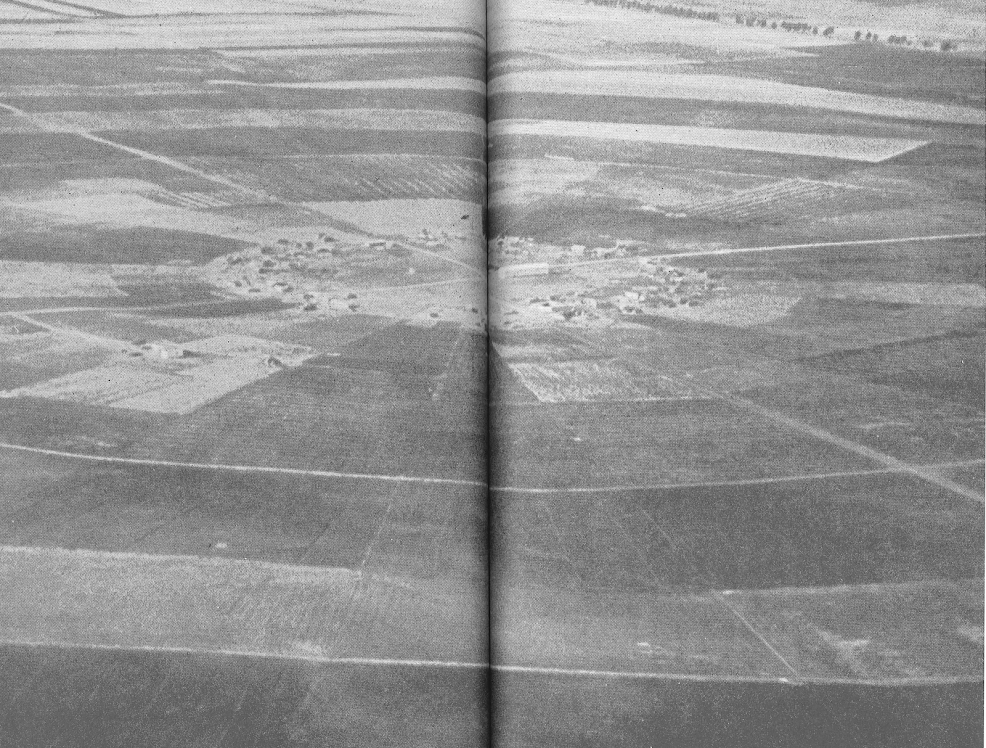

上圖:照片/北非之路I/從飛往卡薩布蘭卡與菲斯的飛機上拍攝 一九七二年一〇月七日/北非之路II/從飛往丹吉爾與卡薩布蘭卡之間的飛機上拍攝 一九七二年一〇月六日 攝影 篠原一男

I 我與日本民家聚落

黑暗中矗立的民家

因為早晨出發得較晚,當我抵達木曾的奈良井車站時,已經是夜晚了。我此前已完成對馬籠峠、妻籠與三留野這三個聚落的調查,此刻為了與已經來到奈良井的研究室成員會合,便從山中的小車站出發,朝奈良井的聚落走去。由於炎熱的盛夏白天只能乘坐普通列車從名古屋前來,我感到有些疲憊。不久,路兩側開始出現密集排列的民家,我踏入了這片古老的宿場町。道路幾乎沒有照明,只能依稀從每戶人家深處座敷的燈光中感受到些許人影的存在。

民家的聚落以一片漆黑的空間矗立在那裡。當道路開始稍稍變為上坡時,我感覺自己已步入聚落的中心。突然,眼前浮現出一幢漆黑的民家側面,這一景象令我心潮逐漸澎湃。山中道路依然保留著自然的氣息,加上民家並未以直線排列,於是,在黑暗中前行的我,不斷看到民家的側面忽隱忽現,構築出令人驚嘆的黑色空間。那究竟是幾分鐘呢?我竟被一種預料之外的情感激昂所擄獲。

次日清晨,在晴朗而清新的山中空氣裡,我第一次見到那延綿曲折、遠遠蔓延的木曾民家聚落。它如我所期待般,充滿了迷人的陰影,但除此之外也無甚其他。上午,我們完成了剩餘的實測工作,隨後便前往下一個聚落——鄉原。

從木曾路沿著濃密的綠意向善光寺延伸的舊街道上,郷原聚落的大型民家以緩慢的間隔矗立,呈現出與奈良井截然不同的風景。與緊密依偎排列、充滿聚落氣息的奈良井結構不同,郷原偶爾可見一些在屋脊上設有雀躍裝飾、被稱為本棟造的大型民家散布其中,其中不乏建築家所喜愛的、正面寬達十間以上的建築形式。雖然不太能相信過去的道路寬度也如此遼闊,但善光寺街道沿線寬廣的景致,對於身處都市狹小宅地中進行住宅設計的我來說,格外清新。真夏傍晚刺眼的陽光,將每棟氣派的民家的堅實輪廓浮現在濃綠的背景中。那是一種素樸而又充滿力量的民家聚落景象。

夜晚,我們一同走上街道。郷原民家因接近農家形式,其內部燈光無法透出到外面。我記得那天夜裡似乎連月亮也未出現。只有我們的腳步聲和談話聲在空氣中迴盪。遙遠的前方,突然有一束光亮彷彿車燈一般向我們靠近。正當我們討論那究竟是汽車還是自行車時,那光芒卻悄然消失,街道再次陷入原本的黑暗之中。清澈透明的夏夜天空高懸於這條古老街道與聚落之上,在其下,一棟棟民家猶如巨大的生物般屏息匍匐,呈現出漆黑的影像。

在黑暗中,我與這片黑色空間的對話悄然開始。突然,一種如澈情般的意識流動穿越了我的內心。

起初存在的整體

我的研究室將民家聚落作為研究主題,是在一九六五年春天。當時這是幾位學生畢業論文的共同主題,但我自己在那時也開始思考如何接近聚落的構成這一課題。民家的調查本身早在兩年前就已經開始了,當時同樣是為了研究室學生的畢業論文。一九六三年秋天,我們選擇了京都中京區為中心的十戶町家,以及奈良南部郊外稗田、帶解等五個擁有緊湊形態的聚落中的十五戶,對其宅地及其內部建築的整體進行了實測,並進行了兩三項分析,最終於《日本建築學會論文報告集》 一九六五年九月號中發表了研究成果(*1)。然而,在這個階段,我們仍然將其作為個別的民家進行處理,尚未觸及聚落形態的結構性研究。

我們與學生分工合作,搜集以聚落地理學為中心的相關文獻。然而,作為建築師的問題意識與其他領域的研究幾乎沒有交集。直到夏天結束,我們仍未找到有確實根據的線索。當我們開始考慮是否應該改變研究主題時,有一天,突然迎來了轉機。研究的方向在這一刻瞬間豁然開朗。那就是,我們判斷,民家聚落的結構可以通過對聚落全體進行完整無遺的實測而顯現出來。

今日已在民家聚落研究中成為理所當然的方法,當時在我們之前是不存在的。之後,到了翌年(一九六六年),當町家被選為主題時,我們新增了一項作業:繪製由兩條街道所限定的一條街道自端至端的町家聚落整體立面圖。這也標誌著日本民家聚落的立面圖首次登場。

聚落的研究始於農家聚落。我們選定奈良市郊外散落的聚落作為對象,這些聚落不僅曾經進行過一輪調查,且作為我國典型聚落具有代表性。六五年秋天,對坂手北、坂手南以及帶解田中三個聚落進行了調查。前兩者屬於所謂的「環濠聚落」,其特徵性構成仍保存完好。而帶解則因保存有古代條里制的地塊分割方式,經常被聚落地理學提及。基於三千分之一的空中照片地圖,在現場進行實測。經過基礎的分析後,於六六年發表在學會上(*2),並引起多方反響。

翌年,町家聚落被選為學生畢業論文的主題。京都雖已做過部分實測,作為典型聚落的代表性毋庸置疑。然而,兩端由街道限定的完整町家聚落如今已不復存在,因此選定了高山和金澤作為研究對象。高山的上三之町和金澤市的觀音町保存得最為完整,分別實測了二十一戶和六十四戶的平面與立面。以五十分之一的比例繪製出的這些古老町家的立面圖展現了極具吸引力的構成。雖然立面的分析進展不如預期,但平面的研究結合前次對比,於翌年(六七年)提交學會(*3)。

在研究對象經歷農家和町家後,我們接續著將研究拓展至另一種新的聚落類型——沿古老重要街道而建的宿場町民家。選定中山道木曾地區的五個聚落,分別是馬籠峠、妻籠、三留野、奈良井以及郷原。研究結果於六八年在學會發表(*4),並結束了連續三年的聚落研究。其後,研究以大學院學生的個人課題形式持續進行。

作為聚落形態研究對象的漁村民家仍然保留。我曾為了初步調查造訪播州的古老港町室津。然而,我認為自己已接觸過了幾種重要的聚落典型,無法繼續花時間追溯民家的變形。此外,在研究後期,稱為「設計調查」(Design Survey)的系統性研究方式也逐漸在年輕建築師和學生間流行起來。雖然需要追求超越我們所進行的基礎性分析的全新方法,但對我而言,當時還有其他更為迫切的課題需要處理。因此,我離開了民家聚落的研究,轉向下一個主題。

*1 篠原・岩岡〈民家の庭について〉《日本建築學會論文報告集》 一九六五年九月號

*2 篠原研究室〈民家集落的形態研究I 其一~其三〉(民家集落の形態的研究I その一~その三)《日本建築學會論文報告集》號外 一九六六年一〇月

*3 篠原研究室〈民家集落的形態研究I 其一~其六〉(民家集落の形態的研究I その一~その六)《日本建築學會論文報告集》號外 一九六七年一〇月

*4 篠原研究室〈民家集落的形態研究III 其一~其三〉(民家集落の形態的研究III その一~その三)《日本建築學會講演梗概集》 一九六八年一〇月

*5 坂本一成〈奈良盆地中農家集落的平面形態研究 其一~其三〉(奈良盆地における農家集落の平面形態の研究 その一~その三)《日本建築學會大會論文報告集》 一九六八年、一九七〇年、一九七一年/小池一臣〈京都中町家集落的形態研究〉東京工業大學碩士論文 一九六九年三月

民家就像蘑菇般存在

即使在民家聚落的構成中找到被稱為現代建築或都市設計的思維方式與手法,那也只是幻影而已。不過是將自己渴望的造型模式隨意投射到對象上,然後自以為發現了某種形象而已。日本古老且個性化的傳統總是這樣被隨意利用,真正的價值因此無法在現代社會中得以展現。

例如,關於近世初期建造的迴遊式庭園構成,經常能聽到類似這樣的解說:人們的視點隨著移動而讓景觀持續變化,這是一種與現代建築手法相通的優秀構成。作為通俗的解說這樣或許無妨,但如果以現代建築手法進行對比,這就是一種誤解。庭園從「觀賞的庭園」轉變為「行走的庭園」是顯而易見的。但將「連續性」這一近代且西方的概念通俗化擴大,便是誤解的根源所在。以我親自漫步日本庭園的直接感受來說,從未覺得景觀會持續不斷地連續變化。我認為,日本庭園的真正價值在於針對靜止的人視線巧妙安排的構成(*6)。這也是日本所有古老藝術在「靜止」中尋求本質的典範之一。

美國文化人類學家E·霍爾(E. Hall)在他的有趣著作《隱藏的維度(かくれた次元)》(*7)中曾有如下描述:這本書的主題之一是民族空間意識的根本差異,而對於日本庭園,他給出了精確的觀察:「他們的庭園不僅僅是為了用眼睛觀賞而設計的。漫步於日本庭園時,肌肉的感知會被放大。來訪者沿著池塘中不規則排列的飛石前行,需不時將注意力集中於腳下。每一步都可能稍作停留,觀察下一步的方向與腳下的路,甚至連頸部肌肉也參與其中。抬頭間,眼前的美景令人駐足,而當腳步再向前邁出時,這幅景象便隨之改變。」這段觀察不僅僅是解說者的視角,更具有創作者的洞察力。這位外國人精確地指出了日本庭園的美在於「不連續性」。

試圖解釋中世山岳寺院坐落於山中,具有與現代建築手法相通的構成是徒勞的。因為在嚴峻的山地地形中,無論如何也只能以那樣豐富多變的配置方式建造建築及其通道。在這樣的背景下,談論什麼連續性的空間知覺手法並無意義。如果認為中世或近世的日本人與近代設計理論擁有相同意識,那就必須追問,為什麼近代建築理論或運動的萌芽並未在日本出現?真正的連續性概念誕生於近代科學與其社會結構。若忽視這一背景,無論多麼優美的解說,我都無法認同。

我自認是對日本建築傳統最為珍視的建築家之一。因此,這樣的態度並非對日本建築的否定,而是指出將現代建築或都市設計的方法強行投射於日本建築傳統,不僅徒勞無功,有時甚至是有害的行為。

回到民家聚落的話題吧。我聽說如今許多年輕建築家,尤其是學生,對此興趣濃厚。我可以想像,他們在這方面投入的能量之巨大,甚至涉及經濟問題。然而,為了讓這些活動與成果更為豐碩,我希望他們能避開那些過去曾反覆出現、或現在仍可能重蹈覆轍的不毛之法。

我曾主張過「民家如同蘑菇(民家はきのこである)」(*8)。現在,我想重申並進一步擴展為「民家聚落如同蘑菇的群生(民家集落はきのこの群生である)」。在得天獨厚的風土中,便有卓越的民家。這不正如同在條件良好的土地上長出美麗的蘑菇嗎?與其認為民家是居住其中的人們有意識創造的造型,不如從將其視為自然、風土的一部分出發來思考問題。這是我的主張,也適用於聚落。事實上,聚落甚至更加接近自然。

*6 《住宅建築》紀伊國屋新書

*7 E・霍爾(Edward Hall),日高・佐藤譯《隱藏的維度(かくれた次元)》 みすず書房

*8 〈住宅論〉《新建築》一九六〇年四月号

應該從民家聚落整體數量之中,忠實且方法論性地發掘出自然流露的事實。即使沒有找到預期的、令人眼前一亮的事實,那可能正是民家聚落的本質。如果期待超越這些素樸事實的某種存在,那麼我們必須掌握一種確實的方法來分析這種接近自然現象的大規模集合。我們同樣懷有期待,相信一定存在某種構成聚落的根本結構,但迄今仍未能找到有效的方法處理整體。然而,我們並未隨意投射出不切實際的期望。

我們盡力收集基礎的事實。以下僅舉一兩個例子說明。我們嘗試計算敷地面積與其上的建築面積之比,也就是所謂的建蔽率。在奈良的農家聚落以及高山和金澤的町家中,出現了有趣的結果。奈良的三個緊湊型聚落,各自的建蔽率平均值皆為40%;高山的上三之町為85%,金澤的觀音町為82%。這顯示出農家與町家的密集程度差異。有趣的是,這些數值不僅僅是平均值,每一個民家的建蔽率也幾乎分布在該聚落平均值附近。可以說,民家聚落最令人印象深刻的是其統一感與秩序感,而這在建蔽率上也得到了驗證。

沿著木曾路街道排列的民家,具有介於農家與町家之間的中間位相。例如,木曾路的三留野的建蔽率為49%,奈良井為48%,這些數值既是平均值,也顯示出各戶建蔽率接近平均值的特性,與奈良的緊湊型農家聚落幾乎相同。而配置較為寬鬆的郷原,各戶建蔽率則較為分散,僅平均值為31%。這些數據是我對沿街道排列的獨立民家的最初印象之一的具體化。街道沿線的宿場町同時具有町家聚落的立面特徵與農家聚落的平面特徵,這一中間位相在此得以數據化呈現。

道路與聚落內部的民家之間的關聯調查,繼平面計算後,是我們研究主題的核心。聚落的形態,也可以說是道路的形態,它們處於圖像與土地的關係中。在這裡,我們僅舉出具有明確事實的街道沿線聚落作為例子。關於街道沿線聚落的這一問題,可以說,這正是聚落本身的問題。我們的預測是正確的。面向街道的每一戶入口,會位於街道的哪個方向呢?我們將木曾路的方向分為名古屋側與東京側,並從靠近名古屋側的聚落開始展示結果:馬籠峠為92%(13戶中有12戶),妻籠89%,三留野93%,奈良井91%的入口位於名古屋側的角落。郷原的宿場町是從木曾路岔開,朝善光寺方向延伸的街道沿線聚落,在這裡9%的入口位於名古屋側。換句話說,91%的入口位於距離善光寺並不遙遠的角落。是否可以說,街道中存在一股力量的流動,就像磁場一樣呢?

在町家中,我想找到一些形成那特有立面氛圍的秩序。在平面計算和道路問題中,我們發現了一些有趣的事實,但在這裡並未有所進展。即便如此,在這立面問題上,我並不以所謂的設計問題的角度來觀看。這些建築就像蘑菇一樣,我的基本立場是,它們不是有意構成的造型,像貴族住宅那樣的系列造型並非我的理解方式。基於這一視角,我曾尋求的是,究竟是什麼元素造就了那個獨特的京都町家街景的面貌,或者是木曾路夜晚,那股衝擊我心靈的黑色空間的現象背後到底是什麼。但在沒有確實線索的情況下,我們的這項工作就此結束。我們期待未來的多個團體能夠對民家進行更多的調查。對於那些將在大都市中經歷混亂重重的未來住宅,我期望那種樸素、靜謐地屹立的民家聚落,能夠對它們發揮真正的作用。

無名性與有名性之間

建築家對「無名性」與「風土性」的事物的關注正在逐漸增強(アノニマスなもの、ヴァナキュラーなものへの建築家の関心があつまりつつあるという)。前者指的是無名的事物,後者則指的是該地固有的事物。年輕建築師與學生對民家聚落的強烈興趣,正是這一趨勢的具體表現之一。無名性與風土性這兩個概念,雖然在嚴格意義上有所不同,但在民家及其聚落這樣的對象中,這兩者的涵義往往是重疊的。

當建築家將這些詞彙作為表達意識的問題進行使用時,需要特別小心。在第二次世界大戰後,日本建築界曾有過一段傳統論占據主導地位的時期。五十年代前期的傳統建築遺產主要集中在以桂離宮為代表的貴族文化系列,並且成為設計活動的具體依據。作為對當時強烈問題意識的反動,五十年代後期開始,像高山的日下部家這樣的民家及其現代意義被討論,並成為具體表達意圖的依托。我在之前的幾篇論文中已經討論過這個問題,因此在這裡不再重複。如今,民家聚落受到關注,似乎並非日本傳統的重生現象。直接的原因,應該可以從這兩三年來住宅設計中的一股熱潮中找到,即以美國西部為中心的土著性、風土性表現的住宅出現,並且開始影響到日本。這些住宅被視為風土性事物,或者是無名性事物。正是在這樣的氛圍中,我國的民家及其聚落開始進入視野。那些未曾被現代建築理論納入的民眾創造的架構物與日常生產物,逐漸被納入「無名性」與「風土性」這兩個概念中。再者,對於都市住宅或都市設計的年輕世代的一般理解,也進一步加強了對日本民家聚落的關注。我是這樣觀察的。

即便在美國的風土中,某些事物被視為風土性,但如果將其空間結構的思想與方法具體化在日本,這些事物也不會成為日本的風土性事物。無名性這個概念,進一步來說,也不適用於這些情況。即使將那些從當地風土中根本脫離的造型稱為風土性,也毫無意義。這不僅僅是來自外國與日本的關係問題。即使是討論日本的古老民家及其聚落,結論也幾乎是一樣的。在擁有全球最先進工業社會面貌的七十年代的日本,將古老民家的意義或形式視為風土性,若在情感層面上尚可理解,但若作為建築邏輯來看,則顯然是一次飛躍。更何況,若將其視為無名性,那麼這也只能說是建築師精英意識的反向表現。

在日本近世初期,上層町人的手中,那些無疑是當時的風土性(ヴァナキュラー)與無名性(アノニマス)的農民住屋被改造,並創造出精美的空間和茶室。然而,最終成形的作品並非無名性之物。由於優秀創作者的手法,它已經轉變為「有名之物」。創作者利休為了確認自己的自由生活方式,換句話說,是為了確立有名性,而將無名性之物納入了自己的設計中。

當建築師試圖追求無名性或風土性時,我們不能認為這其中完全不包含對自己有名性的追求。不能僅僅因為這些詞語似乎帶有某種社會正義感,就對其進行美化和掩蓋。在作為表現意圖出現的民家中,並非指的是民家聚落結構調查研究這類對象,而是建築師表現意圖中的民家,若想準確地將其視為無名性或風土性,就需要具備正確的邏輯支援。

「傘之家」和「土間之家」等住宅,對我而言,與日本民家的空間性有著深刻的關聯。這兩個住宅都可以說是庶民級的建設成本,但我並未將其視為風土性之物。在當時建築界對偏狹的機能主義與合理主義的反應中,這些空間只不過是我對自由的強烈期待的一種表現。更何況,我從未想過要創造無名性之物。毫無疑問,它們只是「有名性指向(有名性への指向)」的表現。若這位建築師的作品提前預示了那個時代的本質,那麼我認為,它在隨後的時代中,的確有可能轉化為無名性。然而,這一過程的後半段,則超出了該建築師能力的範圍。

II 連續與龜裂之間

連續性的觸手

我曾經有過這樣的計畫,想要積極地規劃兩座住宅之間所產生的空間,將其視為一個獨立的空間。這兩座住宅分別是「花山北之家(花山の北の家)」和「南之家(南の家)」。北之家最初建造,三年後才建造了南之家,這兩者一開始就預定以某種連作的形式呈現。然而,如果一開始並未完全規劃這兩座住宅,這個問題就無法成為計劃中的核心主題。然而,若一開始能夠同時規劃這兩座住宅,基於當時我的空間構成方法,我心中依然留有疑問:是否能夠將這兩座住宅之間產生的空間,構成與各自住宅相似的空間形式呢?

擁有深長屋簷的日本傳統建築樣式,從根本上看,往往具有自我封閉的性格,並且有著強烈的拒絕與其他建築連接的傾向,這一點,我在當時無意中注意到。當我發表這兩座住宅時,曾在解說中提到過,我過去設計的住宅平面,通常採用的是正方形或長方形這類簡單的圖形,而這些幾何圖形,具有較強的自我封閉性。因此,我當時考慮使用四分之三正方形這一打破自我封閉性的圖形組合。然而,儘管有了這樣的設計意圖,兩座住宅之間並未產生我所期望的空間。

歐洲,特別是地中海沿岸的建築聚落,深深地吸引了我們。住宅集體所構成的整體氛圍令人著迷,而兩座建築之間的街道所展現的景象更是引人入勝。這一切或許與強烈且清澈的光線以及建築材料的魅力息息相關。然而,我認為,這種由牆面構成的空間所帶來的吸引力,與我們所謂的深長屋簷的空間魅力不同。在我們國家,即便是典型的町家聚落氣氛,不論是京都的町家還是高山的町家,民家之間的連結並未賦予屋簷出挑特別的功能。

像古老的京都四條的先斗町那樣,屋簷從兩側延伸出來,發揮了獨特的功能,並創造了特殊的空間結構,可以說這種情況是比較例外的。雖然深長屋簷是日本建築造型和樣式中的主角之一,但仔細思考後,我覺得這種造型無論從魅力還是功能性上,都是一種奇妙的結合。為了保護建築和生活免受多雨和強烈陽光的侵害,這種風土性造型應運而生,同時,這種造型下,也與大自然形成了緊密且優美的關係。最大開口處得到了保證,因此牆面逐漸消退。然而,這種日本空間的開放性並非僅僅依賴深長屋簷,而是通過將地板抬高、遠離地面來支撐的,我曾經將這種現象稱之為「偶發現象(対現象,つい現象)」(*9)。因此,物理上,通過強化與周圍環境的隔離性,視覺上卻達成了與自然及周圍的全面開放和相互滲透的效果。這種與自然的全面關係,卻並未在其他建築間形成連續的觸手。正因如此,當需要連續性時,才出現了像古代的寝殿造中渡殿那樣具有個性的設計手法。

關於西歐的構成,現在如果將我剛才描述的日本建築進行正反的替換,就能發現其中的偶發現象。從視覺上來看,那種並未面向自然和周圍環境進行全面開放的空間構成,是否能說它內在地擁有與其他建築和生活之間深刻的連續性呢?

*9 《住宅建築》紀伊國屋新書

無機之殼的設計

在我的最新住宅「同相之谷」中,有幾位人士認為這具有「都市感」。在這裡,「都市感」可能意指對城市住宅或城市設計意識與方法的存在。我認為,這一印象的直接原因,是這座住宅內部意圖的構成方式所帶來的表現。若將初期階段放一旁,眼前會呈現出像是谷地般的空間,而這個空間與當前正攀爬的階梯,呈現出完全相同的相位。這座住宅意圖營造出像我所命名的「龜裂空間」,是一個天花板高度高且寬度極度受限的空間,並對在其中移動的視點,呈現出預期外的景象。我認為,這樣的設計手法,與都市住宅或都市設計所指向的方式,應該存在某種相似性。對於一個小小的空間住宅內,我並不信任將都市設計中常見的表現方式直接引入,或者將其縮小縮放到此空間。然而,從我這種基本態度出發,來自了解我的人們所給予的「都市感」評價,總結來說,就是空間並不僅僅是孤立的,而是對集合的一種期待在我意識中浮現的表現。

在發表「未完之家」和「篠之家」時,我曾在兩篇論文中詳細記錄了當時,將我所關注的空間思想與方法的起點,放在日本建築的傳統脈絡中的過程,以及如何試圖從這個領域轉向那個未知的地方,這兩篇論文記錄了我當時的心路歷程(*10)。因此,為何我必須選擇像「龜裂空間」這樣具有強烈特色的構成方法,這樣的問題在此不再重複。 「龜裂空間」這個名稱是為了象徵其現實的空間形態,但同時,它也期待能夠代表多種場景中的龜裂。這也是我在空間思想與方法上劇烈轉變的象徵。作為具體的表現,我已經在兩篇論文中記錄了如何去除具有深遠屋簷的屋頂造型,以及室內作為表現主角之一的紙障子。然而,當時我並未展示外觀的照片。在這次的兩座住宅中,外觀終於展示了無機的設計。

*10 〈捕捉象徵空間(象徴空間をこえて)〉 《新建築》 一九七一年一月号 〈非日常性的構築〉 《建築文化》 一九七一年一月号

無機之殼的意匠,此外,對於我所寫的另一層意思,我打算在之後重新討論。關於消除日本傳統深遠屋簷造型,並採用無機幾何形狀的殼狀設計,這一點我希望在此記錄下來。如果忽略了對多雨與夏季陽光的考量,原本這樣的討論其實並不必要。然而,我找到了一種替代深遠屋簷的技術處理,並且在「未完之家」之後的一系列混凝土住宅中,逐步提出了我個人的形式。在這個過程中,我意識到這種無機之殼的設計所具有的機能性。當我消除了深遠的屋簷之後,這個殼似乎呼喚著另一個殼,甚至更多的殼,並且想要將它們連接在一起,這樣的空間意圖開始顯現。

至今,我仍在推進這一殼狀設計的發展。回想起20世紀20年代,現代建築的誕生,當時住宅建築正處於這幾何形態的前沿。我覺得,我將以一個完全不同的方向突破這一形態。

上圖:「立方體之森(直方体の森)」1971年3月竣工 攝影:村井修/「立方體之森(直方体の森)」的広間 攝影:村井修

龜裂之中的連續性

我曾經這樣寫過:當存在強烈的遮斷性時,為了恢復人類生活所擁有的整體性與有機性,空間中是否會出現對連續性的強烈期待呢?(*11)。這是因為我在「篠之家」和「未完之家」中建構「龜裂空間」時感受到了這一點。這也可以視為我所稱的「偶發現象(対現象)」之一。接續最初兩個具有強烈隔斷性意圖的住宅後,這次的兩座住宅——「立方體之森」和「同相之谷」——在「龜裂空間」的連作中,遮斷性作為觸媒,開始滲透出對連續性的意識,我認為這在計劃一開始便在我的內心中發揮了作用。特別是這兩座住宅的家庭結構,都是為兩個世代而設計的,這與上述的想法也有關聯。在「同相之谷」中,計劃為獨立的兩個親子家庭設計,並且,我與業主之間希望在一座住宅中創造某種緊密聯繫的共識,自然地使遮斷與連續成為重要的主題。因此,如果這座完成的住宅中給人一種類似「都市感」的印象,那麼對我來說,這無疑是值得高興的。這個「龜裂空間」中,高聳的垂直牆面扮演著主角,當然,由於內外牆面材質的不同,這空間並未完全實現,但我認為,內外日常意識偶爾會顛倒,似乎能相互反轉。西歐傳統磚石建造的古老村落所擁有的空間性,我想,它應該總是能夠讓內外互相顛倒。相對來說,日本的古老且典型的木造住宅,內外本來就是相互滲透的,因此不會發生顛倒。

*11 前揭 138頁

我認為,遮斷性才應該是都市的基本結構。都市會不斷變化其狀態。若沒有這樣一個動態結構,就無法構成現代都市。動態這一形容詞,不應過度浪漫化解釋。突然,高速公路會橫跨在我們熟悉的城市上空,並且在周圍引發所謂的公害等各種障礙,這些都是動態現象的一部分。動態狀態對於生活在這個都市中的每個人來說,往往是壞事。我們不應該忘記,巨大都市內必然存在的必要之惡,對每個人來說都是壞事。住宅能夠從這個都市的惡中遮斷多少,這應該是關於住宅,或者說關於都市的基本大結構。這就是我持續創建獨立住宅的內在都市起點。因此,從這裡所意圖的強烈且確實的遮斷空間中,所滲透出來的對連續性的期待,才是支撐都市真實生命的元素。因此,對我來說,住宅本質上是一個「靜」的空間。

我不會提出將現代設計手法結合起來的社區論。那些在建築師個人日常生活中根本不存在的東西,即便像空想一樣提起來也毫無意義。在這個巨大都市中,無法解決激烈的龜裂,並且永遠無法找到解決的線索,這樣的都市設計論,是無效的。這些都市設計論從來沒有關注過生活在其中的人類心靈深處的生命感覺,這些論點也是無效的。但是,我的都市論仍然只有一些支點被確立,整體的建構還有很長的路要走。

直接衝擊整體

上圖:四幅軸測投影圖

我認為,我有意識地記錄過對連續性的期待。然而,在創建一個住宅時,我並不是每次都清晰地將這一點意識化。當我思考「龜裂空間」在一座住宅中出現的那一刻時,我注意到了一個奇怪的現象。在這個空間構建的瞬間,我所能說的發想模式,正是曾經是我空間構成的核心主題之一。

它是否具有與「空間的分割」相同的位相呢?這是我的疑問。這裡有四幅軸測投影圖,展示了從「篠之家」到「同相之谷」四座住宅的空間主題,這些圖形化了「龜裂空間」的連作,當然,在每一個具體的構成中,每個主題的含義和意圖的方向都不同。然而,它們在方式上不同於我過去住宅所呈現的空間表現——如「大屋根之家」或「白之家」,因此可以統一地用一個名字來呼喚它們。

例如,「白之家」的構成並不是按照先有広間,再放置臥室的順序來發想的,而是首先捕捉到整體正方形平面的輪廓,接著在這個輪廓內部畫出一條南北方向的直線,隨之而來的便是將空間分為兩部分,各自賦予具體的機能。這種構成方式直擊整體結構的表現,最能體現出發想的狀態。我認為,這裡展示的四個「龜裂空間」,雖然在構成方法上與「空間的分割」完全不同,但也可以說是以一種直擊整體輪廓的方式浮現出來的。當然,「分割」和「龜裂」這兩個詞所包含的日常相似性,與此完全無關。

四個空間的形態表面上似乎具備操作上的複雜性。然而,這並不是通過將周圍一些房間聯繫起來的過程來塑造間隙的順序而完成的。當然,這個中央空間並不是在與整體構成無關的情況下獨立創建的。但是,在我內心深處,這個中心空間的形態與機能,正是在整體輪廓逐漸確定的過程中,以一種直擊的方式浮現出來的。

如今,我正逐步確認「龜裂空間」的機能。我甚至預測,它可能會成為替代「空間分割」的一種基本方法。然而,我並不認為這種構成法所表現的直擊方式是最理想的。相反地,我認為,這些個別機能所指示的眾多房間,應該以一個有效的空間來緊密結合,這個空間應該能夠擁有積極的意義,作為一個具有正向功能的空間來建構。

然而,住宅是小型的空間。因此,在我的情況下,與過去相同的發想模式應該仍然支配著它。這可能與我個人的性格有關,但我認為,在像住宅這樣的小型空間結構中,這恰恰是一種本質的方式。在小空間中,我認為,比起精細的操作性,強烈的直截性所支配的方式更具震撼力。這不僅僅是理論,而是我的實際感受。未來一段時間,我仍然會尋求直擊整體的設計。即使有時它與對連續性的期待相矛盾,龜裂與連續的問題,正是這樣存在於我內心的。

上圖:「同相之谷」1971年4月竣工 攝影:多木浩二

III 為空間注入新的知識與情感

知識的凝縮與情感的燃燒

虛幻的富饒感充斥著我們的世界,物質和資訊氾濫,人們早已遺忘了飢餓的感覺。建築,作為這兩者的組合,也許建築師們大多已經失去了這種飢餓的感覺。當今的年輕建築師們一開始便被拋入這個世界,從一開始便與飢餓無緣。世界從一開始便是貧瘠的,他們直接通過敏感的生理感受察覺到了這一點。我們每個人都必須重新找回新的飢餓感。

飢餓,是一種人類強烈渴望發現通往未知事物的確實途徑,是人類強烈的慾望。在氾濫的建築材料和設計手法中,我們必須深入到活生生的肉體的根本,去確認對當前的人類而言,真正需要的是什麼。創造的原點,應該先於一切思想和方法,首先在這飢餓的感覺中尋求。

人們常說,建築師的首個住宅往往是充滿生氣的作品,這正是由於飢餓感所激發的粗獷空間的生命力。無論身處何種時代,年輕人總是本能地與豐裕的世界相隔絕。他們飢餓於工作,飢餓於財富,飢餓於名聲。因此,年輕建築師能夠在不依賴強大理論支援的情況下,從一開始便投入到人與空間關係的最核心之中。即使在不擁有任何對細節、設計或技術的掌控情況下,這些年輕建築師依然能夠創造出充滿青春魅力的空間。然而,飢餓的感覺,在現實的創造世界中,必定是一次性的。因此,我並不認為所有的住宅創造應該完全依賴年輕人。

我們不應該永遠漂泊於無休止的對狀況貧瘠的討論中。無論採取何種行動,這個世界不會因此而改變的預感,無可厚非。儘管如此,這並不意味著我們應該滿足於現狀。事實上,這種對現狀的認識,或許正來自於每一個人對世界與建築的飢餓感的喪失。我們必須重新找回這份飢餓感。

現代建築及其方法中的知識,長期以來擔任了主導角色,但現在已經衰退。而作為非主角的情感建築,雖然屢屢登場,但也已經顯現疲憊的跡象。知識的衰退與情感的疲乏,這種狀況無疑已經壓在每一位建築師身上。因此,一種無望的感覺正在蔓延,似乎未來再也無法改變。然而,即使被認為是盡顯魯莽,我認為,除了直面這一現實,我似乎沒有其他的選擇。

知與情這兩個領域,換句話說,是人類所有存在領域的縮影。因此,若現代建築或現代設計理論在這兩個領域中都顯現衰退與疲乏,那麼我們就必須尋找新的知識與情感。我們必須凝縮出新的知識,並且在當前的狀況中製造出龜裂。我們必須激烈地點燃人類心靈深處潛藏的新情感空間,試圖照亮這些情境的視野。

單純以知與情二者擇一的結構理論,可能不再有效。或許,只有情感的知識與知識性情感的同時運作,這種情況才能有所改變。我也曾思考過,是否需要一種結合知識功能主義與情感表現主義的綜合方法來推動這一改變。當我沿著這種預感進行探索時,我或許達到了去年初我在一些論文中所描述的「機能空間」(*11)。

然而,現在我不打算觸及這一具有長遠射程的問題。每一個人的思維和方法的振幅,自然有其局限性,正如多木浩二先生所指出的那樣(*12),我所探索的空間中,可能存在兩種不同的系列。有時,像「白之家」與「地之家」這樣的同時進行的工作就出現了。在一個人的內心擴大這樣的振幅,無論是從邏輯還是現實層面來看,都是一項極為困難的工作。我內心中對於追求「黑的空間」的期待,與現實的設計條件交織在一起,使得這一目標始終難以實現。然而,無可否認的是,我確實深感需要構建一種多層次、多極化的空間思想與方法。

在面對多極化社會的挑戰時,建築師對此的直接應對之一,或許可以從這種複層複極結構的提出來看。將「龜裂空間」視為對龜裂時代的直接回應,這種解釋是自由的。曾幾何時,我提出過「住宅是藝術」這一觀點,若從相同的角度來看,也可以說這是我對社會變遷的直接反應。然而,我當時所表達的,或許正好與這一觀點背道而馳。

接下來,我將在這篇論文中記錄一些極為觀念化的主題。

當前,專注於建築師在住宅設計中的空間問題,我們忽視了圍繞我們的大環境。然而,這一問題,作為「隱藏的維度(かくれた次元)」,一直存在於我的內心中。我想表明的是,這一點一直存在。例如,大約在十四、五年前,也就是1958年,我在設計第二個和第三個住宅時,我有機會在某設計研究所教授年輕學生。當時我選擇的課題是「預製住宅(プレハブ住宅)」。當時在日本,建築師之間也並未將其作為一個正式的專案來討論。學生們在展覽上展示的他們獨特的模型(*14)至今仍讓我感到新鮮。當預製住宅在建築界逐漸被討論時,我便將這個主題從課程中去除。而我寫下「住宅是藝術」的那一年,正是該展覽三年後的事。

我希望將這些看作是我對住宅的多層次方法之一。

再談一次關於飢餓感的回復。在這種如幻影般的富裕感中,確認飢餓並進一步將其提升至充滿激情的生之衝動,是一項艱難的工作。然而,知識的凝縮與情感的燃燒只能在這項工作之上進行。這或許已經成為一個體力上的問題。

*11 除了第138頁註釋中的兩篇文章,還有作品集中的其他文章

*12 多木浩二〈意義的空間(意味の空間)〉,《新建築》一九七一年一月号

*13 〈現代住宅設計論II〉,《近代建築》一九六四年六月号

*14 《現代生活(モダンリビング)》第二六集,一九五九年六月,婦人畫報社

主題的力量與射程

如果只能擁有一個小房間,那麼我會從創造男性的空間和女性的空間開始。與其排排擺放失去肉體感的單一房間,並以此來合理化社會的貧乏,不如追求擁有生動肉體的空間,這對我來說更具實感。即便是大住宅,與其依照精密的理論來操作,不如用能直接衝擊整體的空間理念與方法,粗獷地建構,這樣的作品無疑更具震撼力。更何況對於小住宅來說,更是如此。當實現小住宅時,特別是今天日本住宅水準較差的情況下,若與妥協的理論過於方便,則應該對其保持懷疑態度。即使現在只能做小住宅的人,當某天有機會建造大住宅時,將會以何種方式來思考空間呢?有必要嚴格區分小狀況與大狀況。

貧困的第二次世界大戰後,我國建築界的領軍人物,是以從戰勝國美國引進的合理主義、機能主義為旗幟,設計的小住宅。對小住宅來說,機能主義過於有效,這使得真正的成長被抑制,像是表現「日本性」的運動——我也是其中的一員——因此迅速發生了勢力的更替。我認為,當社會復甦,像是開始建造大住宅時,合理主義和機能主義才能真正發揮其力量。當這股勢力遭遇挫折時,對立勢力也因失去了強有力的對手,因而未能強大起來。

我無法立即表達男性與女性的空間。然而,如果有機會探討小空間時,我或許會將這樣的空間作為主題之一。最近,潔白的空間似乎在現代住宅中,尤其是室內設計中,佔據了相當大的勢力。藉由將一切都變為純白,可能一度能確認建築現實。但若在電視廣告中,潔白的室內設計作為新穎的設計手法被廣泛使用時,那麼可以說建築現實已經逐漸消失。純白的設計會期望達到什麼呢?

最近有一種被稱為「超大圖形(Super Graphics,スーパーグラフィック)」的手法,在過去一兩年中成為了一種流行。

雖然我對這種源自美國的手法的真正意圖不太了解,但我能理解其背後的意圖與情境。在建築手法的提出上,這無疑是最近最為突出的。即使在我們國家,它也迅速作為華麗的室內設計手法流行開來。然而,這種手法的有效性比純白空間要短得多,這是應該從一開始就預測到的。多樣化的空間,雖然與民族性有關,但本質上是瞬間性、衝動性的情感表達。尤其是,這種新興的手法,其實並非在於色彩本身的巧妙,而是著眼於打破從地板到牆壁,再從牆壁到天花板的日常建築構成元素的約定。這種彩色行為本身便是它的主要目的,因此其表達力與有效時間,基本上可以預測。無限的色彩、無限的形狀存在,但如果總是無條件地認為這種手法有效,那麼最終所構建的也不過是一個褪色的空間。

對於各種建築理念與方法的問題提出,我從未單純依據其新穎性來進行評價,而是會考量其所具備的力量射程與有效性時間。我認為,要擁有長期有效的射程,必須有能夠支持這一問題提出的廣闊背景。通過一個嚴格的過程,逐一剝除所有色彩與素材感,質疑空間存在的方式,最終到達的白色空間,與一個時尚潮流中的白色空間,無疑會擁有與背後所消耗的能量大小成正比的力量。我相信,白色空間與多樣化空間,若沒有背後思想的支持,在這樣的風化與侵蝕的時代中,是無法長時間持續存在的。為了避免誤解,我在此並非批評白色空間或多彩空間將不再有效。我自己也未曾迷失必須是白色空間的理由。只是不喜歡白色的風格而已。

在前一章中,我寫到現在我所設計的住宅外殼是無機的。與我過去擁有深長屋簷的住宅外殼設計相比,這次的設計表現出了截然不同的面貌。我一直認為,過去的外殼表現與日本的感性是有聯繫的,對比之下,這次我稱之為無機的設計。無機性對外部其他空間的影響功能,我已經在先前的描述中提到過。「未完之家」是我無機化的初步嘗試,但在此之前,我在「山城之家」和「鈴庄之家」的內部,便逐步嘗試過空間表現的中性化或無機化。當我發現所謂的「龜裂空間」結構時,空間的表現朝向中性、乾燥的方向發展。這促使了外殼設計的無機化。這四個連作作品,在內部與外部兩方面,都試圖發展出中性或無機性表現。

如果有人問我,為何選擇中性或無機性,我會回答這是從我過去的工作過程中自然而然演變出的結果。對建築師來說,空間的思想與方法從邏輯上來看,可能有各種不同的道路。然而,從中我選擇了這個方向。接下來的解釋,似乎只能歸結為我的建築現實選擇了這個方向。即使當時我在尋求日本空間的時候,我的基本關注點也仍然是「抽象」。中性、乾燥,或無機的空間這些形容,實際上也可以在這個抽象的層面來理解。如果追求中性或乾燥的空間,其實也並不與以生產技術為主體的方法相矛盾,因此,也可以出現如「預製化住宅(プレハブ住宅)」這樣的主題。這也延續了我曾與年輕學生們一起構思的預製住宅項目,因此這對我來說並不是無法預測的範疇。然而,像我這樣的設計,致力於在給定的預算內獲得最大限度的空間量,並同時確保居住性和經濟性的方案,直接將所謂的「技術化」、「裝置化」反映到造型中,仍然是困難的。在目前的情況下,這些方法無法達到經濟效益,因此,也難以避免居住性降低。如果打算將住宅持續發展下去,經濟性和居住性的最大滿足,應該作為建築論之前的自明前提條件。

我會更傾向於思考「空無一物的空間」(何もない空間,*15)。雖然無機裝置化的程式也吸引過我,但它仍是「抽象」的重要源點之一。現在我的焦點已經迅速轉向「空無一物的空間」。這種空間仍然只能用符號來指示,但何時、以何種形式浮現出來,我自己也無法確定。

*15 最近我讀了一本名為《何無的空間(なにもない空間)》的獨特戲劇理論書籍,其中也觸及了建築問題。P·布魯克(Peter Brook)著,高橋・喜志譯《何無的空間》,晶文社

在暗淡世界中尋找生命的空間

在「龜裂」中蘊含著絕望,而在「連續」中蘊含著希望,這些都是作為暗喻被融入其中的。即使從「龜裂空間」中發現了通往連續的觸角,在這個看似無望的世界中,這些觸角也可能不小心就會消失,因此我也並非提出樂觀的期待。我認為,即使是那份終於升騰起來的新空間思想,也很難在這個黑暗世界中防止它迅速萎縮。我相信,很多人會提出問題,空間思想在不觸及日本的政治黑暗情境下,究竟能起到多少作用。正如我先前所說,這是我論文的基本方法,因此這一點不在此處討論。然而,在這樣的情境下,如果建築師內心誕生了某種東西,我只希望他能全力提起它,並且不讓為創造住宅所產生的最初且最重要的衝動消失。

即使用「生命的喜悅(生の歓喜)」這樣浪漫的詞語來形容,我也不會介意。如果能在無機的表現形式中得到創造的衝動,我將努力實現它;如果能遇到可以稱為新技術主義的全新抽象,我也將將其納入造型中。或者,如果我認為可以將曾經在那個夏夜,襲擊我心靈的激情,在古老街道上現身的黑色空間中,表現於一個住宅的內部,我也將全力以赴。若預感到這能成為人與空間之間創造新緊張關係的契機,我便認為可以將那份高揚的生命感帶入空間之中。

因此,無論得到的是多麼微小的空間,只要確實地將它們一個個結合起來,我仍然期待某一天,在這個黑暗的時代中,「龜裂」會悄然出現,從中,一個全新的空間將會突然顯現。

留言

張貼留言