〈非合理都市と空間機械〉, from《続住宅論》 p.9-45, written by 篠原一男

〈非合理都市と空間機械〉, from《続住宅論》 p.9-45, written by 篠原一男

(版權聲明:本文摘錄於《続住宅論》,版權歸屬:© Kajima Institute Publishing Co,.Ltd./附圖:《地。-關於地球的運動-》/本翻譯為自行完成,僅供學術研究和非商業用途使用。如有翻譯不當之處,敬請見諒。翻譯:陳冠宏/校稿:徐榕聲/翻譯協助:ChatGPT 智慧之光)

非合理都市與空間機械

為都市與住宅設計的「封閉系統」

走向意義的空間

虛構與現實

非日常性的構築

數學的都市

住宅生產的新階段

作為住宅產業的一部分

超越象徵空間

為個體與集合的空間論

在都市之中

三棟住宅的解說

後記

〈非合理都市と空間機械〉目錄

I 非合理都市

在現象都市之中

我的都市論軌跡

共時的都市

介入的意涵

非合理都市,或是非合理主義都市

II 空間機械(Space Machine)

來自一場對話

意味空間的軌跡

空間機械作為住宅建築

機械與記號

真正的機械是都市

I 非合理都市

在現象都市之中

它們並非建築或街道的片段,而是城市本身的片段,短暫地出現後又消逝了。

四、五層高的公寓樓被黃色的鈉燈街燈照亮,沉重地矗立著。寬敞的街道上,兩三個沉重的身影在斜斜地橫穿過鈉燈的厚重光線。我在從倫敦機場來的車上,瞬間瞥見這些場景出現在左側的橫向街道中,這種奇異的興奮襲來,並持續了一段時間。

翌日早晨,我來到通往帕丁頓車站的酒店前那條靜謐的街道上。對面人行道上,有一棵大街樹,就在它的後方,是一棟古老風格的公寓建築,潔白的立面映入眼簾。十月晨光如水般灑滿我的四周,石頭或混凝土的堅硬表面和細節都清晰可見,但那沉重的存在感消失了,猶如隨著微風吹拂的樹葉般輕盈,漂浮在葉影縫隙間,彷彿是填滿了空隙的白色紋樣。然而,也許是因為倫敦的陽光過於微弱,又或者是建築物過於堅硬,那如紗般的景象的和諧消散了,眼前呈現出的是異國街道上,排列整齊的英國建築。

數日後的傍晚,我來到里斯本的貝倫區。里斯本是葡萄牙的首都,位於太加斯河的河口附近,建於七座山丘之上。貝倫區位於里斯本的西側,靠近河口,因此在右手邊的天空下,有著被金色與鉛色交錯渲染、輪廓分明的厚重雲層,水平地橫亙於天際。透過夕陽的逆光,大西洋的地平線反射著相同的色彩,沉穩而平衡地延展於遠方。我置身於這壯麗而帶有感傷意味的風景之中。

為了前往熱羅尼莫斯修道院,我沿著河邊走了一段路。不久,轉身背對河流,向左轉進一片有著幾個少年正在玩球的草坪公園。美麗的樹木將草坪分隔開來。這樣一片無拘無束、開闊的景致令我驚訝,我與朋友們沿著草坪漫步。忽然,我注意到遠方的樹梢上方出現了如雲般純白但更為堅實的形狀,彷彿是遠處的景色。

當我終於明白那是些建築群時,它們在遠處的里斯本市區山丘上,迎著我身後的夕陽,映照出純白的光芒。那一瞬間,一股難以言喻的強烈情感穿越了我的全身。「這就是『人類居所(人が住む)的景象』」,我一直反覆思索著,這裡便展現了我心中對人類居所的原初景象。

從不久前開始,我開始記錄在初次造訪的土地上遇見的這類光景——這些只在我內心浮現的都市影像,作為一種都市景象的原始景象(都市像としての原光景)。一九七二年秋季從倫敦到里斯本的這趟旅行,是我第一次出國旅行;因此在這之前的所有記錄,皆在日本境內。當我行走在東北中世古都平泉那樸素的街道上,下午西斜的陽光照在兩旁民宅的輪廓上,點綴在普通的道路上,我在這裡看到了都市「街道」(通り)的其中一個原型(*1)。在舊中仙道的木曾路宿場町,奈良井與郷原的夜間聚落裡,我的周圍也浮現了強烈的原始景象(*2)。或者,當我行走於山陰美麗的舊城下町萩的舊武家宅邸遺址之間,在這條無人行走、宛如笛卡兒座標(デカルト座標)般整齊劃一的街道上,我看見了日本都市的美麗原型出現在我眼前。這些記錄與實際體驗的時期相隔將近十年,因此我意識到,從不久前開始的這種原始景象的記錄並非只是無意識的重疊。我似乎正透過這些原始景象的重疊來構築屬於我的都市。當然,這並非實際的都市模型。

稱之為「現象都市」或許更為精確。透過現象,我與都市的存在相遇。我曾寫道:「未來都市中的街道中,這些景象也必須顯現出來」(未来都市のなかに構築される街のなかにも、この光景は現象しなくてはいけない)(*1)。

*1 《篠原一男》作品集,美術出版社,一九七一年

*2 〈住宅論〉,《新建築》一九七二年二月号

次頁照片/里斯本,貝倫地區/ 一九七二年一〇月一日/攝影:篠原一男

我的都市論軌跡

一九六四年:現代的集落(*3)

「現代資本主義社會並非封建時代的村落共同體。過去民家聚落的美麗,是由共同體內部的制約或習慣所形成的建築統一性所造就的。如果有這樣的條件,再加上那樣的自然環境,我們應該能夠創造出更美麗的造型。只要無法滿足這兩個條件,今天在都市住宅區中所見的光景,就不再是偶然的,而是必然的。不管在這裡有何種混亂,現代聚落的美就是這樣。形式上的討論在這裡毫無意義。唯一的現實解決方法,就是讓這裡每一個住宅都變得美麗。即使每個住宅都很美,也許整體上不會呈現和諧的美感。然而,現代聚落所表現的,不必是和諧的美,而是可以接受的混亂的美。(現代の集落が表現するものは、しかし、調和した美ではなく、混乱した美であっていいのである。)」

規劃一個既美麗又功能完善的都市,是每個建築師的夢想。正因為如此,才會有那麼多不同的都市計畫出現。因此,對於住宅設計中未見都市規劃考量的批評,實際上只是過於世俗化的論調而已。理論上,這些可能的方案中,總會有人能在絕對權力的支持下,像拿破崙時代的巴黎規劃一樣,強行推行某一個計畫。然而,即便是在那樣的情況下,只要還有想要在獨立住宅中展開自己生活的人,那麼某些(住宅區的)斜坡景觀就不會消失。」

在我寫下這段話十年後,巧合的是,我在東京西郊的一個丘陵斜坡上,設計並建造了一棟住宅。(*4)

*3 《住宅建築》,紀伊國屋新書

*4 〈成城的住宅〉,《新建築》一九七三年二月号

一九六七年・數學的都市(*5)

「未來都市的結構必須是一個極為抽象的體系。都市關係的無數組合、都市功能空間的結構將決定未來都市的結構。在這裡所說的都市結構(都市構造),與今天都市設計中經常出現的主要結構或基礎設施等概念完全無關。都市的本體是數學的體系本身,而不是造型的存在。顯然,它不是尋求解決簡單方程式的古典式問題。它的結構是一個極其複雜的體系,會隨時變動,因此只能通過每一個時間點的切面來粗略理解其輪廓。未來都市必須擁有這樣一個高度抽象的體系。」

如果需要建構一個人類生活空間的巨大數量集合結構,那麼高度的抽象性似乎是最為合適的。這正是持續從事住宅建築的建築師對都市最直接的期望。(人間の生活空間の巨大な数の集合の構造には、もし求めらるものならば、高度な抽象性のみがふさわしく思われる。それは住宅をつくり続けてきた建築家の、都市へのもっとも直接的な期待であった。)

*5 《空間的思想與結構》(空間の思想と構造),《新建築》一九六七年一月号

一九七二年:連續的觸手(*6)

「與自然建立全面關係的日本構成方式,其內在卻並未具備與其他棟建築相連續的觸手。因此,像古代寝殿造的渡殿這樣具有個性化手法的構造,或許正是在需要連續性時而被設想出來的。至於西歐的構成方式,則可以將我對日本建築的描述反置來理解。在那裡,應該同樣可以見到我稱之為『對現象』(*7)的東西。其空間構成視覺上並不向自然和周圍全面開放,但卻內在地承載了與其他建築和生活的深刻連續性。」

在〈未完之家〉(*8)以後的一系列混凝土住宅中,我達到了能夠提出自己某種形式的階段。通過這項工作,我注意到的是這些無機外殼的設計所擁有的功能。我覺得,當深邃的屋簷被去除的瞬間,這個外殼似乎浮現出一種空間的意志,試圖召喚出相鄰的另一個,甚至更多的外殼,並將它們連接在一起。我在這個原本不曾預期會具備連續性的外殼中,發現了集合的觸手。

我在個體空間的周邊找到了連續性的最小觸手,並親身感受到了它。然而,這僅僅是存在於個體周圍的功能,並未涉及都市結構的整體。雖然它與部分空間有關,但並不意味著這是為了區域集會交流而設的方法。因為在我的住宅論中,並不存在任何所謂的共同體理論(コミュニティ論)。

*6 〈住宅論〉,《新建築》一九七二年二月号

*7 《住宅建築》,紀伊國屋新書

*8 《新建築》一九七一年一月号

共時的都市

抵達卡薩布蘭卡(Casablanca)的傍晚,雖然在飯店被告知最好不要進入某些區域,但我和朋友還是被現代化辦公大樓下方延伸開來的麥地那(メディナ)所吸引,決定一探究竟。一步一步前行,眼前逐步展開了北非阿拉伯人的空間。突然映入眼簾的清真寺塔樓剪影,以及高掛塔頂的大月亮,伴隨著緊張的心情穿越這片異質的空間。

翌日清晨,從地平線開始升起太陽的機場,我飛往曾是摩洛哥中世紀首都的非斯(Fès)。在那裡,完全異質的空間構築出一座迷人的迷宮之城。狹窄的街道寬度勉強超過一公尺,在轉角處突然迎面遇到運送貨物的驢子。民宅兩旁古老的牆壁上,偶爾敞開的門扉裡可窺見昏暗的室內,而這片迷宮似的街道上方,乃至與其形貌完全一致的藍天之中,都深深浸透著北非的中世紀風情,格外迷人。然而,這是個封閉的空間。這次旅程開始時,在英國和葡萄牙,我首次進入哥德式大教堂內部,與那封閉而完結的空間邂逅時的感受相似。

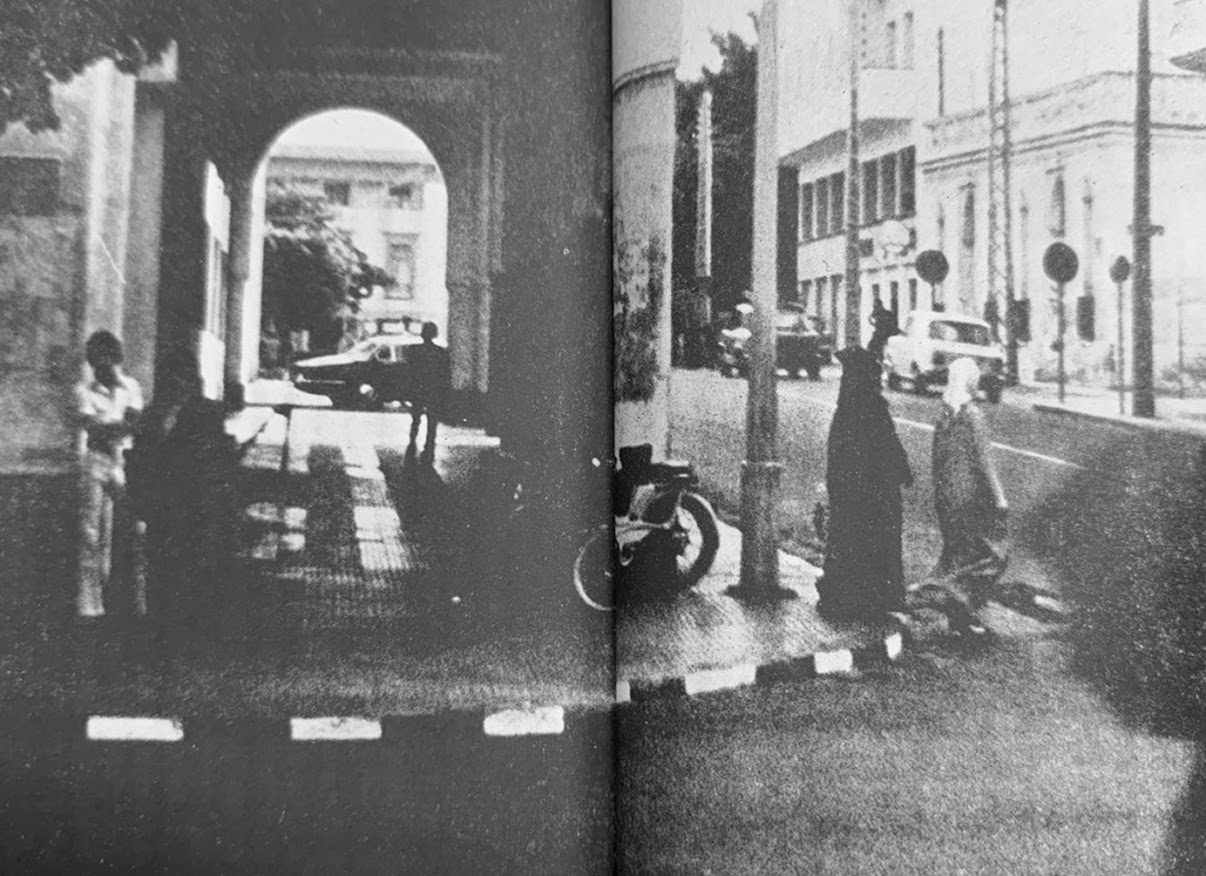

從非斯返回後,在卡薩布蘭卡的大街上緩步行走時,那份華麗、彷彿浮動般的興奮再次籠罩了我。這條北非首屈一指的現代都市大道上,法國風格的現代建築悠然並列。身為建築師的我,理應對這樣的日常風景感到習以為常。然而,不知為何,我的心情不斷高漲起來。我遇見了臉覆黑色面紗、穿著民族服飾的女性。法國系的歐洲文化與阿拉伯系的北非文化未曾相互融合,而是各自保持著鮮明的輪廓,卻又編織出一個無法分解的空間與時間。

為了前往格拉納達(Granada),我再次回到西班牙。在馬拉加機場附近,有一座古老的民居聚落——米哈斯(Mijas)。沿著十月的太陽海岸道路向西行駛,隨後向右轉進山區。地中海在遙遠的南方閃耀著光芒,安達盧西亞(Andalucía)的典型民居聚落就在山的等高線之上。

沿著等高線的道路由民居的南面和北面牆構成,與之垂直的巷道視線向下延伸,呈現出西班牙特有的黃褐色屋頂。這是一座令人時光飛逝般的小巧而美麗的封閉村落。類似這樣美麗的城鎮,在我一年後的義大利之行中也多次遇見。翁布里亞(Umbria)的阿西西(Assisi)、托斯卡尼(Toscana)的聖吉米尼亞諾(San Gimignano)等地,那些美景彷彿將中世紀的熱情空間完全凍結起來一般。因此,我僅僅是一位過客而已,因為這些城鎮自成一體、封閉而獨立。

因為抵達格拉納達時已是夜晚,隔天清晨我首先參觀了阿爾罕布拉宮殿(La Alhambra)。阿爾罕布拉宮殿是伊比利亞半島上僅存的伊斯蘭藝術巔峰之作。然而,對我而言,這也是一處美麗而凍結的空間。但隨後漫步於格拉納達這座小巧的現代都市的大街上,或是在狹窄的巷弄中,我找到了數個「真正的阿爾罕布拉」(ほんとうのアルハンプラ)。這些細碎的阿爾罕布拉無聲地隱藏在每個角落,融入其中,無人察覺。阿爾罕布拉並非存在於丘陵上那中世紀的空間中,而是生存在其下延展出的當代都市格拉納達之中。

在我匆忙穿越過的歐洲與北非的城市中,我無意識地讀出了「共時都市」的存在。然而,現在此刻,「共時都市」已進入我的意志之中。

在一個時點之上,即現代之中,各種異相空間試圖相互溶解並吸收,卻無法完全溶解或吸收。每個空間都以鮮明的輪廓凝結而存在,並且彼此縱橫交織。我在此將這樣的現代都市稱為「共時都市」。凝結的明確存在,意味著一個確鑿的歷史性存在、文化性存在,也就是說,是一種通時性的存在。這些在必然的時間系統中凝結的個性化空間群,我稱之為異相空間。不要將歷史性存在單純視作建築遺產。相反地,它更像是城市中的空氣,看不見的存在。即便精美的建築物也參與了這股空氣的塑造,然而在這裡,它並非主角。具體的、確實的個性化通時空間清晰地相互交織,共同支撐起現代的時空,這就是「共時都市」。

次頁照片 卡薩布蘭卡 蓋伊·呂薩克街 一九七二年十月六日 攝影 篠原一男

在以伊斯蘭獨特文化為背景的北非空間中,歐洲的近代文化空間逐漸滲透,從而誕生了現代都市卡薩布蘭卡。由於伊斯蘭空間的偉大,它並未完全被溶解。七世紀時,伊斯蘭是西歐的主導力量,伊斯蘭空間北擴至伊比利半島,覆蓋了大部分區域。隨後在十四世紀,伊比利的國土收復運動大獲成功,最終在一四九二年,當時的伊斯蘭首都格拉納達陷落,伊斯蘭勢力被驅逐出伊比利半島。這座城市處處編織著空間的魅力,正是得益於這些通時性素材的迷人之處。

完美且美麗的城市,就像單一材質織成的布料的美麗。不管你如何穿越其中,總會遇見相同的美麗。因此,我總是心懷著溫柔的共鳴,並且不會發生突然讓我陷入其中的劇烈、意外的空間邂逅。然而,將像阿西西、聖吉米尼亞諾這樣的美麗且完整的城市納入我的這一問題討論中,似乎有些不恰當。義大利的美麗中世城市,必須指出的是,它們的存在本身對義大利現代國土的整體空間所擁有的意義,實際上扮演著一個真正的角色。這是一個超越城市範疇,屬於更大空間層次上的功能。

即使在義大利,羅馬也是一座與眾不同的城市。在這座城市中,古代、中世、文藝復興時期以及現代各自形成了輪廓明確的空間。它本來是一座壯麗的歷史城市,但奇怪的是,這些來自不同歷史時期的空間,似乎在某種程度上相互修正,給人一種錯覺。這座偉大的歷史城市,在它自身的範疇內,彷彿由各種異質的空間群組成,各自互相垂直交錯,呈現出一座共時的城市,這是一個神奇且有趣的城市。我們從托斯卡納的佛羅倫斯,沿著米開朗基羅山丘的路徑接近這座城市。美麗的文藝復興時期城市的屋頂,沿著阿諾河展開。從這個高度望去,這座完結且封閉的城市,這樣的印象隨即被打破。我走在街道上,水平的視線與生動的現代義大利空間相遇。文藝復興與現代的空間,像是垂直與水平方向交織的近代城市,在這裡,我同樣讀到了另一個共時的城市。

介入的意涵

在橫越現實的城市時,我閱讀到了共時城市的概念,並且與我的內心所想重疊。或許我已經可以遠離現實的城市了。當由不同時間軸上所形成的異相空間,在現代的時點上構建出多維度交錯的空間時,這便是所謂的共時城市。這個共時城市並非指現實中的城市,因為它的誕生需要另一個重要系統的運作。穿越現實城市的是「我」(私)這個系統的存在。巧妙交織的空間中穿行的「我」,這個「我」是可以擴展為多重身份的,然而它始終是關鍵的主角。事物與事物之間,以及它們與人的相互介入,促成了共時城市的現象。

「介入」這個詞帶有一絲暴力的氣息。這並非閉塞的興奮,而是開放的興奮。介入這一暴力性的過程是必要的。現象城市的核心部分曾經存在過一個原始景象。這個原始景象是由事物,尤其是與城市相關的事物,對「我」的介入所產生的。介入並非一種有意識的計劃性行為,而更像是一種無意識的偶發性運動。現象從來不是在預期或計劃中誕生的,因為它本身就是城市的存在的體現。

我曾經在某個時候,步行於北陸海邊的一個小漁村。當我忽然停下腳步時,看到一間民房之間,一面破舊的木板牆中間有一個縱長的縫隙,底部處正映入眼簾的是一片湛藍的日本海。我記得曾經在某處寫過,那就是「我的海」。這些民宅與嚴酷的風土相互呼應,構成了我的視野邊界。透過人造的空間框架,海與我之間形成了一種直接的連結。這是海、事物與我之間相互介入的結果。

我之前提到,都市中的事物與我之間的相互介入,是都市現象直接觸發的契機(都市的な事物と私との相互介入を、さきに、現象都市の直接の契機と書いた)。如同我之前用「圖像的織物」(イメージの織物)來形容共時都市,如果它是由結構化的圖像群組成的,那麼原始景象有時就是物與人之間令人眼花繚亂的、瞬間的相互介入。先前我多次使用了幾何學中的「正交」這一術語,它可以視為激烈相互介入的另一種說法。

稍微偏離一下話題,都市的原始景象也與住宅的空間有著分岐。我認為,這是因為「我」是作為建築師來創造住宅的。舉例來說,縱長框架中的藍色海洋,一定與我在某處所稱的「龜裂空間」(亀裂の空間)有所聯繫。然而,在此我不打算追溯這條分岔路。

非合理都市,或是非合理主義都市

我先前讀了一篇沒有署名的有趣文章:「與其說我穿越城市,不如說城市穿越了我。比方說,像是從天上墜落的天空,突然間覆蓋在我身上,然後被靜靜地吸入到石板路中,城市的色調就像那樣沉靜的陰影,那是葡萄牙嗎?還是西班牙呢?每當我看到相似的紅色時,我會數著那些我在遠處留下的城市記憶。正如勒克萊喬(ル・クレジオ,Le Clézio)所說,我也曾乘坐飛機或攀登高塔,從上方俯瞰整個城市,但我卻什麼也沒從中了解。相比之下,我在小巷深處嗅到的氣味,或是在開放的門後傳來的人聲,對我而言,遠比從高處看下來的城市更加能夠講述這座城市的故事。(*9)」

*9 《玻璃》(ガラス)一九七三年七月号

我的城市並非來自城市規劃技術的城市論,因此不關心技術的具體性。然而,我現在缺乏的是通過氣味、聲音,或者更具體的身體感受來理解城市的方式。或許,從這樣的角度接近對我來說是無法實現的。我曾經在巴塞隆納(Barcelona)。那裡有一條開闊而美麗的大街——蘭布拉大道(La Rambla),我走進了一條右邊的小巷,突然迷失了去大教堂的方向。我向從對面走來的一位可愛女性問路。她回頭走了一段路,陪我走到能看到大教堂沉重紅色塔樓的地方。我永遠記得我們握手、告別時那隻手微涼的感覺,以及巴塞隆納這個名字。遺憾的是,我至今仍未找到從這裡開始接近城市的方式。

有時,我確實覺得自己窺見過某種確定的結構性;而有時,那只是如同一瞬燃燒般的「凝視的城市」(まなざしの都市)。然而,這裡是非理性強烈跳躍的世界。當我穿越這座城市時,我直覺到的是「可以生活的空間」(生きられる空間)。因此,我從不懷疑這個非合理城市所擁有的未來功能。

II 空間機械(Space Machine)

來自一場對話

篠原——關於意義的問題,現在我的工作中,日本式的象徵性已經不再是直接的主題了,但在廣義上,象徵性、符號主義仍然會持續一段時間。我覺得它也會有所變化。朝著某個方向前進的無機空間是其中之一,但我到底能做到多少,完全不清楚。作為觀念來說,純粹的無機性是存在的——例如,機器就是其中之一。這個方向在我的意識中浮現出來……。我還背負著很多舊有的部分,在自己最具肉體感的感覺中抓住它之前,它無法具體化成形。只是直覺上,我意識到消除意義這一點,並將注意力集中在那前方時,機能空間會浮現出來,我已經寫過這樣的思考。對我來說,這當然不是當前的問題,而是作為長遠目標的某種現象,將機能空間視為那樣。可是,這個無機性與我之前提到的,譬如說,更生動的情境下所採取的抽象方法,正好是相反的方向,因此我認為,在這裡也會抱有矛盾,同時追尋幾個極端的方向。尤其在像住宅這樣的小空間中,是否能夠順利實現,自己也沒有信心,但現在我正考慮這些問題。

多木——剛才您提到的,帶著無機性與生動情境的抽象這兩極並行的話題,讓我想到了,譬如說,在文學領域中,也有一些人認為,文學本身是一種符號(sign)的結構,並且透過這些符號的作用,把文學視為一種機械,並藉此產生效果的看法。

例如,現代的法國哲學家——也許說是文學家更為恰當——吉爾·德勒茲(Gilles Deleuze),他徹底分析了普魯斯特(Proust)的《追憶似水年華》(À la recherche du temps perdu),並採用了這樣的思維方式。這或許是一個極端的例子,但我認為,在文學中也存在著某種無機的結構,而透過這些結構的功能,意義會被產生出來。我聽篠原先生談到無機性時,也有類似的感覺,或許在住宅中,這種操作的體系可以成立。當然,這並不是指像柯比意所說的「居住的機械」,而是指一個能夠產生意義的空間,它可能擁有一種乾燥的、可以稱之為機械的結構。我在想,這樣的結構是否有可能被創造出來,這樣的思考應該並不在於剝除意義。

篠原——聽到了一個非常有趣的例子,但我無法立即跳躍到那個層面,因此,我只能在舊有的意義與方法之中,慢慢地走下去。雖然無法完全替換,但如果說文學產生效果的機械,那麼在這個意義上,居住的機械是什麼呢?我希望能夠創造出來,但這對我來說似乎是困難的。

對話在此結束(*10)。這是一場公開對談的紀錄,聽眾許多。我在未做充分準備的情況下,回應了文學機械的問題。現在,我撤回這段結尾的話(*11)。雖然「困難」(むずかしい)這一點沒有改變,但我開始考慮是否可以試著「立即跳躍到那個層面」(そんなところまで急に行)。我將組建我的空間機械。然而,我的空間機械並不是文學機械的翻譯或改編。即使只是成功地將詞語進行「置換」(置き換えられ),也不會帶來重要的意義。文學是文學,建築是建築。不同領域之間的詞彙一對一的對應並不重要,真正有意義的是它們之間的相互作用。首先,儘管吉爾·德勒茲的《普魯斯特與符號》十分艱深,但它的理解基於對普魯斯特那部龐大的小說《追憶似水年華》的基礎了解,而我對文學論的普魯斯特知識所知有限,因此置換是不可能的。我的目標是與其他領域的獨特思維相互交感,並基於我現有的邏輯與方法,組建一個與之同位相的「空間機械」。因此,對於那些將其誤解為批評的聲音,這裡的機械並不會承擔任何責任。

*10 《多木浩二與四位設計師》(多木浩二と四人のデザイナー),新建築社出版

*11 多木浩二先生在這部分後來為讀者補充了吉爾·德勒茲的思想。在那時,只是簡單地提到「有一種可以產生效果的文學機械的概念」。(効果を与える文学機械という考えがある)

意味空間的軌跡

本來我的論文大多只涉及與我自己有關的事情,但在這裡,由於邏輯上需要這樣的處理,希望您能諒解。我打算證明在我所創造的語境中,「機械」這一概念的出現。

「住宅是藝術。儘管這樣的發言可能會遭遇誤解或反感,但我們必須在這樣的立場上發聲。住宅意味著脫離建築這一領域,並尋求獨立。它的國籍應該與繪畫、雕塑或文學等一樣,轉移到藝術這一共同體中。」(*12)

*12 《新建築》一九六二年五月号

住宅要從當時的合理主義和功能主義的狹隘視野中解放出來,這是我論文的開端。我宣告,意義的空間出現在建築工程學的範疇之外。我認為這是對意義空間的首次提起,並且在這一點上,我已經擁有了與「文學機械」相互關聯的必要條件。

我關注的是「樣式的創造之時」(様式がつくられるとき)(*13),並探討了「接近樣式」(様式への接近)的過程,特別是對於「象徵性」的意涵。我進一步提出,在〈失去的空間回響〉(失われたのは空間の響きた)(*14)中,「空間必須從一開始就被全面把握。非理性元素也必須從一開始就加入戰列,否則就沒有勝算。無用的空間(*15)可以被看作是非理性表達的正面展現。非理性的座標必須寫入新的方法論之中。」這提出了非理性元素(非合理なるもの),即情感和感性空間的存在與運作,並在次年的〈裝飾空間的備忘錄〉(装飾空間の覚え書)(*16)中,抽取了裝飾空間的存在與作用。我指出:「如果將合理主義和機能主義假設為由人類理性支撐的健康空間,那麼未來的空間將或多或少地帶有病理性的傾向。然而,病理性空間並非指的是衰弱、不健康的空間,而是位於理性所能達到的範圍之外,並由人類情感活動所創造的空間。最終,這些未知的空間可能會迫使每個人作出判斷。」因此,除了象徵與裝飾之外,還引出了「機能」的概念,並在1964年達到了〈三種原空間〉(三つの原空間)(*17)的理論。

「有三種空間。而且,除了這三種空間之外,建築的空間原形質並不存在。雖然建築被認為擁有無數種多樣的形狀和表情,然而,它們不過是屬於這三種空間中的一種,或者是這些空間的化合物而已。我將這三種空間命名為機能空間、裝飾空間、象徵空間,並且這三者將構成建築空間的三種原空間。」

在這個時點,從空間的邏輯中引發的功能空間,成為了十年後我的主要議題。然而,那是後來的問題,在此,我僅限於解釋我追尋住宅作為意味空間的過程。我曾為某部辭典的「住宅」條目,整理過「意義的空間」(意味の空間)(*18)作為居住地的論述。「從物質空間的追求轉向精神空間的追求,或是從日常的實體轉向非日常的虛構,這是建築主題的轉換。在這裡所尋求的,是空間的意義,換句話說,就是生存的意義。意味空間的構建因此成為住宅的一大主題。」

*13 《設計》一九六二年八月号

*14 《現代建築》一九六二年一〇月号

*15 「空間は最初から全的にとらえねばならない。非合理なものも最初から戦列に加わらねば勝ち目はない。無駄な空間(*15)とは非合理的なるもののポジティヴな表現と考えて頂いてもよい。非合理なものの座標は新たな方法論のうちに書き入れねばならない。」,《新建築》一九六一年一月号

*16 「合理主義・機能主義を人間理性に支えられた健康体の空間であると仮定するならば、これからの空間は多かれ少なかれ病理的な空間の傾向をもつことになろう。しかし、病理学的な空間とは、衰弱した不健康体のことではない。合理性の到達しうる領域の外側、人間情念の活動によってつくられる空間なのだ。やがて、この未知の空間についてひとりひとりが判断をせまられる時がくるかもしれない。」,《新建築》一九六三年一一月号

*17 「三つの空間がある。そして、この三つの空間以外には建築の空間の原形質はない。かぞえきれないほど多様な形や表情をもっているように考えられる建築は、しかし、この三つの空間のいずれかに属するか、あるいはその化合体として存在するだけである。この三つの空間を機能空間、装飾空間、象徴空間と名づけ、そして、これは建築空間の三つの原空間となる。」《新建築》一九六四年四月号

*18 「物質的な空間の追求から精神的な空間の追求へ、あるいは日常的な実体から非日常的な虚構への建築主題の転換である。そこに求められるものは空間の意味、いいかえれば生きることの意味である。意味の空間の構築がこうして住宅の大きな主題となって出現してくるのである。」《設計事典》(デザイン事典),美術出版社刊,1969年

到目前為止,我所提出的問題的脈絡,雖然並未總結我全部的住宅論,或是住宅設計的思想與方法,但我認為這是最為核心的脈絡。而在這脈絡中的每一個問題點,我都認為具備了組建與「文學機械」相同相位的「空間機械」的必要條件,因為文學機械運作於意義的世界。我經年累月地訴求並驗證,住宅是成立於意義世界的空間。「空間機械」正是在意味空間中被組建並運行的事物。

然而,至今的這段軌跡,可以說是構想於日本建築傳統的空間結構中的意味空間。從當時我的主題集中於日本性的象徵空間這一點,也可以看出這一點。對我而言,日本的空間即是「情感的空間(情念の空間)」的同義詞。象徵的事物,猶如「熱意義(熱い意味)」的頂點一般。我意圖從這「熱意義空間(熱い意味空間)」轉向「冷意義空間(冷たい意味空間)」。過去幾年我在混凝土住宅中不斷摸索,內部是「龜裂空間(亀裂の空間)」,外部則以「無機之殼(無機の殻)」為手段。並且,通過這一過程,過去我曾於〈三種原空間(三つの原空間)〉中確認了其邏輯上的存在,但尚未在建築實體中得到驗證的「機能空間」,逐漸浮現於我的視野中。我在1971年的〈超越象徵空間——作為原空間之一的功能空間序說(象徴空間をこえて——原空間のひとつとしての機能空間序説)(*19)〉中詳述了這一過程。功能空間本身並非直接與機械概念相連,但「機能」這個詞彙開始優先發揮作用。因為「文學機械」的主要概念同樣是「機能」,即「使用的問題」。

翌年(1972年)的〈住宅論(*20)〉,這是我最近的一篇論文,其主題之一圍繞著「無機的空間」的問題。「當我發現了所謂的『龜裂空間』構成時,空間的表現開始強烈指向一種中性、乾燥的特質,這也引發了殼的無機化。」然而,「即使是在追求日本空間的時候,我的根本關注點依然是『抽象』。中性、乾燥,或無機的空間這些形容詞,也是在抽象的層次上去理解的。」並且「如果追求中性或乾燥的空間,這並不矛盾於以生產技術為主體的元素或方法,因此,像『裝置化的住宅』這樣的主題也自然浮現出來」,我也將此視為到達的一個方向。

在此文脈中,「無機的裝置化計劃(無機的な装置化のプログラム)」的重心是置於建築的形態上。因此,論文繼續指出:「將所謂的人『術化』或『裝置化』作為造形表達目前還是困難的。相反,我會思考『無物的空間(何もない空間)(*21)』。儘管真正的無機裝置化計劃也吸引著我,但我的焦點如今正快速轉向『無物的空間』,因為它同時是『抽象』的強力起點。不過,以記號形式只能指示的空間究竟何時、以何種形態浮現,這仍是未知數。」

「無機的裝置」,如同在開頭與多木浩二先生的對話中所提及,指的是「機械(マシーン)」。如果先將它暫時停留在概念層次,而非形態層次,那麼在這裡,在我過去所構築的「意義空間」系統內,創造意義這個概念理論上應能自然地成立。它是意義空間中的一種裝置,迫使他人解讀其中的意義,換句話說,意義是被生產出來的。這種解讀的強迫,意味著空間與人之間的相互介入——這正是在非合理都市中已經解釋過的概念。所有準備已經完成。我的「空間機械」已準備就緒,隨時可以揭幕。

*19 「<亀裂の空間>と呼んだ構成を見出したとき、空間の表情に中性的な、乾いたものへの指向が強まった。それは殻の無機化を喚起した。」;「日本的な空間を求めていたときでも、私の基本的な関心は<抽象>にあったと思っている。中性的な、乾いた、あるいは無機的な空間という形容も、この抽象の次元でとらえている。」;「中性的なものを、あるいは乾いた空間を追っていくとすれば、生産技術的な要素や方法を主体とすることとも矛盾しないから、装置化された住宅というような主題も浮び上がってきてよい」;,《新建築》一九七ー年一月号

*20 〈住宅論〉,《新建築》一九七二年二月号

*21 Peter Brook的戲劇理論書名,「いわゆる人<術化><装置化>を造形としていくことはまだ困難である。<何もない空間(*21)>を、むしろ、私は考えていくだろう。ほんとうに無機的な装置化へのプログラムも私の気持をひきつけないではないが、<抽象>の有力な原点でもある、<何もない空間>に今私の焦点は急速に合わされていく。また記号的にしか指示できない空間は、いつ、どのような形になって浮上してくるか、それも分らない」

次頁照片 暫定題目「谷川先生之家」的〈夏之空間〉 一九七四年一一月二九日 攝影 篠原一男

空間機械作為住宅建築

「將某本書視為機械,意味著『意義』的問題已退居次位。也就是說,比起追問某個機械的意義,思考它如何運作、如何生產什麼更為重要(*22)。」這是吉爾・德勒茲(Gilles Deleuze, 1925-1995)的書籍中譯者的話。由於文學從一開始便是屬於意義體系的價值,因此使用了「退居次位(後退)」一詞。住宅,則是在此之前首先設定為意義的空間,從而具備了與文學相同的位相。自此開始,住宅便不再是意義的內容本身,而是生產意義的機械裝置——此時意義體系退居其次。即便將此引言中的「某本書」替換為「某個住宅建築」,其論述依然毫無矛盾。

建築師賦予立於広間中的圓木柱象徵性的意義。居住者或到訪者從中解讀出意義。這種具有該種功能的空間,我稱之為「象徵空間」。在此,若將焦點轉向該過程本身,便可視此空間為創造象徵——這是一種符號的特殊形式——的機械。重點逐漸從意義內容移向其功能。這種觀點的轉變,便是「機械」的出現。

「問題不再是文學家報導或利用的超文學經驗,而是文學所生產的藝術實驗,文學的效果成為了問題。(這裡的『效果』指的是類似於電氣效果或電磁效果的作用。)這並不是說它在發揮功能。普魯斯特對於『藝術是為生產效果的機械』這一觀點,特別是生產效果的機械這一點,抱持著極其鮮明的意識。這裡的『效果』是對他人產生的作用,因為讀者或觀眾會試圖在他們自身內部或外部找到類似於藝術作品所能產生的效果。」,「普魯斯特的獨特性在於,他在這個古典的領域中,引入了以前不存在的切割與操作手法。然而,問題不僅僅在於對他人產生的效果。藝術作品本身在其內部產生、實現並滋養自身的固有效果,並以此為養分。藝術作品滋養的是它所創造的真實。」這段文字是引自吉爾·德勒茲的文章,並且傍點為他本人所加。(*23)

為了使問題具象化,我將以我的住宅作為演習來進行探討。在此之前,我要先澄清一點,我並不打算將幾年前我所設計的住宅當作空間機械來解釋,換句話說,我不會將它解釋為由機械的概念所引導的東西。我僅僅是利用它來說明「機能」的機械化過程而已。在一個天花板高且白色的寬敞房間裡,立著一根杉木圓柱。有一位工藝家曾經到過這棟住宅,他告訴我這位住宅的住戶曾經說過:「這位建築師小時候應該是曾經在草叢中玩耍的人吧。」草叢野原,童年時光,這些空間與時間的元素在此發揮了作用。當時,我模糊地考慮過為住宅設計空間的「人工自然(*24)」這個概念,並且將其作為其中的一個線索來進行整合。這座住宅可以被看作是一個小型的空間機械。

住宅是一個極為小的空間,因此將「符號」的數量與普魯斯特一生的著作《追憶似水年華》進行比較,本來就是不可能的。然而,這並不意味著大型建築就能與之相比。無論它被多少符號性的造型所填充,那些也只是技術性或商業性的符號,並非為「生活空間(生きる空間)」而設計的符號。只有當這些空間屬於藝術,並且與人的生活深度相關時,才能納入討論。普魯斯特那部全七篇的小說(*25)所構成的文學機械,能夠與住宅建築相對應的,並不是單一的住宅建築,而是某位建築師提出的住宅建築系列本身。當這些住宅建築最終獲得一個完整的結構時,那並非從文學機械的對應中產生的問題,而是像我這樣的建築師在設計住宅時所遵循的基本方法。

關於部分與整體,吉爾・德勒茲的獨特邏輯是我認為他文學機械論的核心之一。無論是在時間序列中的部分與整體,還是作為一部作品中的部分與整體,無論是文學還是建築,這個問題都是極為有趣的。

「我們已經放棄了尋求將部分統合成一個統一體,將片段化的事物整體化。因為作為有機體的整體性之理性,或作為邏輯統一的理性,都是被部分或片段的特性和性質所拒絕的。然而,這些片段作為整體,這些多樣性的統一,確實存在,並且必須存在。也就是說,必須存在一個東西,一個整體,它不是原則,而是多樣的東西與其分裂部分的「效果」。這個東西,這個整體,將不以原則的形式發揮作用,而是作為效果,作為機械的效果來運作。它是一個溝通,它不是作為原則被設立,而是作為機械與其分解的零件、以及這些部分的運動結果中所產生的。」(*26)這一邊的機械可以開始運作了,住宅作為空間機械。

*22 「ある書物を機械と見なすということは、<意味>の問題が後退しているということである。つまり、ある機械について、それがどのような意味をもつかを問うよりも、それがどのように動くのか、何をどのように生産する方が重要になる」,吉爾・德勒茲(Gilles Deleuze, 1925-1995)《普魯斯特與符號》(Proust et les signes, 1964),譯者宇波彰,摘錄後記,法政大學出版局

*23 「もはや、文学者が報告したり、利用したりする超文学的な経験が問題ではなく、文学によって生産される芸術的実験、文学の効果が問題である。(ここで効果というのは、電気的効果とか、電磁的効果とかいう意味での効果である。)それは、それが機能している、とは決して言えないばあいである。芸術が生産するための機械であるということ、そしてとくに効果を生産するための機械であるということについて、プルーストは、もっとも生生しい意識を持っている。ここで効果というのは、他人に対する効果である。なぜならば、読者または観客は、彼ら自身の内部と外部に、芸術作品が生産しえたのと似た効果を、発見しようとするからである。」「プルーストの独自性は、この古典的な領域に、彼以前には存在しなかったメスを入れ、操作を導入した点にある。しかし、単に他人に対して生産された効果だけが問われるのではない。芸術作品こそが、それ自体の内部で、またそれ自体に効いて、それ固有の効果を生産し、それによってみたされ、それを養分とするのである。芸術作品は、おのれが生む真実を養分とする。」,《普魯斯特與符號》(ブルーストとシーニュ) 第170頁

*24 作品集 美術出版社出版 一九七一年

*25 《世界的文學》「普魯斯特」解說(世界の文学「ブルースト」解説) 中央公論社出版

*26 「部分をまとめるひとつの統一、断片を全体化するひとつの全体を、われわれは探求することを断念した。なぜならば、有機体的全体性としてのロゴスも、論理的統一としてのロコスも、いずれも拒否するのが、部分または断片の、特性であり、性質であるからである。しかし、それらの断片の全体としての、この多様なものの、この多様性の統一であるところのひとつの統一が、存在するし、また存在しなくてはならない。つまり、原理ではなく、多様なものと、その分裂した部分の≪効果≫であるようなひとつのもの、ひとつの全体が存在しなくてはならない。このひとつのもの、ひとつの全体は、原理としては作用せず、効果として、機械の効果として機能するであろう。それはひとつのコミュニケーションであって、原理として措定されるものではなく、機械と、その分解された部分品、コミュニケーションのないその部分の運動の結果として生まれてくるであろう(*26)」,《普魯斯特與符號》第180頁

機械與記號

其實應該一開始就確定一下,什麼是「記號」,但我將這一點推遲了。文學機械與空間機械之間的關係,不是簡單的一對一對應,也不是翻譯,而是發生在不同領域之間的相互作用,或者說是吉爾・德勒茲所稱的電磁作用。這一點已經確認,但小說這種語言體系中嚴謹的記號學,與當前只有粗略意義作用的非語言記號的空間造型,並不能在同一層面上討論。非語言系的「『意義作用的記號學(意味作用の記号学)』是指處理不考慮交流的『單純表述(単なる表明)(*27)』的記號學」這一點也就因此而成立。當然,另一方面,也有這樣的記號論:「只要能從中讀出某種意義的東西,就可以說它是記號。不管是石頭還是樹根,只要有人在那裡讀取了某些東西,那麼在那一瞬間,它就成為了記號。」這樣的意義作用的記號論也逐漸體系化了。然而,這樣的記號學無法期望像語言系記號學那樣高忠實度的交流。空間造型的記號,像是其代表,對於機械的效率,甚至其成立本身,可能也存在著嚴格的疑問。幸運的是,吉爾・德勒茲在其文學機械的記號學中,似乎已經包含了超出嚴格記號學框架的素材,當然,我不能完全自信地說我的理解是沒有錯誤的。普魯斯特的文學機械從「社交界的記號、愛的記號、感官的記號、以及藝術的記號(社交界のシーニュ、愛のシーニュ、感覚のシーニュ、そして、芸術のシーニュ)」等結構來看,也似乎包含了非語言系的記號或徵兆等層面。像是「愛的記號」,不就是一種建築性的記號嗎?

「建築性的手段還不在我身上。建築師如果沒有定型的方法,只會停留在意識層面。以前我曾寫過關於『男性的空間(男の空間)』、『女性的空間(女の空間)』的主題,但遺憾的是,這些還無法具體成形,不能像化妝室入口的標誌那樣具體可見(笑)。」這是公開對談中的一段摘錄。

*27 《關於記號論》(記号論をめぐって),佐藤信夫〈言語〉,一九七二年八月号

*28 前揭書

這邊的機械也好,應該說是由於其本來的特質,我們將其生產視作「意義作用的記號」的層次。不過,即便是在這一層次上設立,空間的記號論依然僅僅是個片段性的系統。進一步來說,是否能從此再精密化到真正的記號論,這一點就難以預測了。特別是對我這樣一個長期在「熱的」意義空間中工作的人來說,要找到「冷且乾燥」意義空間並不容易。也許有些人可以不需邏輯操作,就能將「冷漠的時代(しらけた時代)」裡「冷漠的人(しらけた人間)」的樣貌記號化。然而,真正的問題不在於「熱」或「冷」。無論走哪條路,關鍵在於是否能找到空間的記號論,如果找不到,那也就不需特別在意。「冷的記號論(冷たい記号論)」在形式上類似數學中的集合論,當群論在其基礎上成立後,情勢便隨之變化。新的「熱空間(熱い空間)」有朝一日或許會誕生,但那還是很遙遠的事。因此,「冷的意義空間(冷たい意味空間)」目前是我以及我身邊年輕建築師們關注的焦點之一。尤其對空間機械的運作來說,這種「冷的」燃料目前看來是最有效率的。與此相關的是,令人感興趣的事在於,吉爾・德勒茲這位學者,竟從普魯斯特這位製造出極為「熱意義」巨大洪流的文學家身上,組裝出了一套「冷的機械」。如果原先普魯斯特所產生的是冷流,那麼也許德勒茲這套冷機械便不會被發現。

真正的機械是都市

即使像伊勢神宮本殿那樣的形式,也不妨礙住宅成為空間機械。只是,這種古老而壯麗的形式在現實上,對未來的生活來說,作為新型空間機械會稍顯困難。我們這裡所說的機械,並非指那些形狀類似工業機械或化學裝置的外形,這一點應該已經達成共識。普魯斯特的小說被稱作「組裝起來的文學機械」,而其內容則是描寫19世紀貴族的社交圈故事。

最大的問題在於,當我們稱住宅為空間機械時,究竟這一說法會帶來什麼樣的變化,換句話說,就是會產生什麼樣的「效果」。若先說結論,對我而言,這代表了一個有效的邏輯檢討過程,因此在我內心自然組裝的機械必定會產生某種效果。為了說明這一點,我們可以採用一般理論中的說法,即一個邏輯概念在組建過程中包含了使用的每個想法,並且還會進一步演繹出此前無法看見的文脈。此外,我還要補充一點:我的邏輯目標——「機能空間」仍然遙遠,並非可以藉由這台空間機械直接到達,因為這台機械是在我以往的意義空間文脈中,從尚未確認的「機能空間」中暫借「機能」這個記號組裝而成的。

當我嘗試進行各種住宅空間機械的演習時,忽然間,我的「非合理都市」出現在我眼前。能夠承載吉爾・德勒茲「文學機械」的所有對應或置換的結構,目前看來只有都市。都市才是真正的空間機械。過去我一直在住宅和文學機械之間探討對應的關係,這一發現對我而言簡直是個突如其來的事件。

然而,冷峻的條件又加諸於都市之上。因為我認為都市並非一個可以設計的對象。如果不排除設計這一作業來思考機械,那麼目前合適的空間對象只有住宅建築。

留言

張貼留言