《二楽莊から双生観へいたる阪神オムニバス》, from《別冊・都市住宅》1976年冬号 住宅第12集 p.72-87, written by 長谷川堯

《二楽莊から双生観へいたる阪神オムニバス》, from《別冊・都市住宅》1976年冬号 住宅第12集 p.72-87, written by 長谷川堯

(版權聲明:本文摘錄於《別冊・都市住宅》1976年冬号 住宅第12集,版權歸屬:© Kajima Institute Publishing Co,.Ltd./附圖:《別冊・都市住宅》二楽莊/本翻譯為自行完成,僅供學術研究和非商業用途使用。如有翻譯不當之處,敬請見諒。翻譯:陳冠宏/校稿:徐榕聲/翻譯協助:ChatGPT 智慧之光)

樹木的高度與濃密度,悄悄地透露著這片住宅地的年輪,而人們對這些植物的細心呵護,無聲地告訴我這些住戶的財力。不必刻意去看建築物本身,僅是開車駛過也能略知一二。對於習慣了東京近郊新興住宅區空曠景象的我而言,芦屋附近的居住環境的厚重感彷彿成為空氣的一部分,留在我的「喉嚨」裡。突然,車子停在高橋宅邸前。安藤忠雄先生下了車,我也跟著下來。一棵樹像門柱般矗立在屋前,潔白的薄混凝土牆則向裡延展。

去年夏天,當我和山下和正先生在大阪完成工作後,首次到訪安藤先生的事務所,他向我展示了幾個目前進行的住宅設計作品的照片。其中有一棟讓人聯想到北歐風格的木構建築,便是位於樹前的高橋邸。今天我的請求終於得償,得以一窺其真容。我們沿著狹窄的戶外樓梯上樓參觀。

30歲左右的女主人忙碌地和設計師交談著,而我則獨自探看了此次擴建的部分。客房的牆壁與屋頂部分採用玻璃,光線明亮透進來,透過這片玻璃,我看到數年前所建的主屋餐廳內,業主與建築師正進行對談。從客房妻側(山牆側)的玻璃牆向南望去,映入眼簾的是一棟約在大正或昭和初期建造的洋館與庭院,向北則是洋溢著日式風情的沉穩宅邸的屋頂,周圍環繞著如海一般茂密的綠色庭木。這間新增的客房內部質樸,如同山間小屋般,雖然被稱作客房,實際上並未擺放床鋪,僅置放了一些珍稀的古董家具與鐘錶。尤其是這座時鐘,完美地襯托了此處,成為這裡真正的「主人」。這間標記在圖紙上為「客房」的房間,真正的「客人」或許正是這位時鐘君。我不禁回憶起當時在看照片時,山下先生因為陽光而擔心這座木製的古董時計會失準。這時計應該是西班牙的作品,據說是業主在國外購得的,並未如日本想像中那般昂貴。不過,這時計的佇立氣度與風格,正好符合這房間的風貌。

我望著這座來自遙遠國度的時鐘,突然想起二樂莊。在《都市住宅》1976年冬期的〈田園都市一阪神間〉特輯中,我曾與水谷穎介先生一起策劃當年的年度專題,而他在報導開篇提及了二樂莊。今天陪同我參觀的安藤忠雄先生,曾經在水谷先生的事務所工作,或許正是這點使我聯想起二樂莊,此外二樂莊位於距離這裡不遠的岡本,也讓我自然地回憶起它。或許,這座時計所激發的異鄉情懷,無意間與我曾從照片中知曉的二樂莊的奇妙異鄉願望產生了重疊。

上圖:高橋邸 設計:安藤忠雄建築研究所/設計時的基本理念與松村邸相同(參見第80頁)。面向道路的私人庭院作為開放式庭院,向道路開放,表現出試圖與周圍環境互動的意圖。這是一座約在三年前完工的住宅,此次在該開放式庭院的上方增建了客房,不僅僅是增加一項功能,更是將開放式庭院改造成中庭,旨在轉變整體空間的氛圍與特質。

(接續本文)

水谷先生在描述阪神地區的形成過程時,特別提及了二樂莊,這片如今在日本可被視為最高級(從各方面來說)的住宅區,我彷彿可以理解他為何會從二樂莊開始著手介紹。伯爵大谷光瑞,明治9年出生的傑出人物,昭和23年逝世(1876-1948),是淨土真宗本願寺派的第22代門主。年輕時,他曾走遍印度和西藏的佛教聖地,並於明治35年至45年間派遣大谷探險隊三度前往新疆,調查與佛教相關的遺址並發掘文物帶回日本。大正3年,他辭去館長職務,此後主要在海外活動。大谷藉由探險隊帶回的發現物,除了存放於京城及旅順博物館,也被帶入他所建的二樂莊之中。

二樂莊位於昔日兵庫縣武庫郡本山村的岡本,座落於天王台六甲山的半山腰上,從這座高台可以遠眺大阪灣,一直到遙遠的生駒山,是一處絕佳的景觀地點。大谷光瑞甚至在通往二樂莊的山路上設置了纜車,其建築幾乎完全依照他本人的想像完成。水谷先生引用了杉森久英在〈大谷光瑞〉中的描述,內容提到:「此建築於明治40年動工,但光瑞帶著妾室出發第二次歐洲之旅時,工程尚在進行中。他在旅館大廳、列車臥鋪和船隻甲板上,都花費心思思考房間的配置、家具和裝飾品的擺設,一有想法便透過信件或電話指令回國。」

業主對建築的熱情,也就是對建築的愛好,正是提升阪神地區住宅建築水平的重要原因。水谷先生正是想指出這一點,而我深感他這份情懷的共鳴。確實如此,基於這個意涵,我們不妨探討二樂莊內部的樣貌,或許對於現今在阪神間新建的住宅設計有所啟發。

在我手邊,有一本在很久以前於神田的南洋堂購得的《建築工藝叢誌》(建築工芸叢誌)合訂本,其中的第二十冊,大正2年9月号(1913/09)詳細介紹了二樂莊這座於明治42年(1909)竣工的建築,著名建築家伊東忠太在書中序言中分享了他對這座別墅的印象。他曾受大谷所託,向此建築的設計者「西本願寺技師」鵜飼長三郎提供建議,並提出了參考書目,因此撰寫了這篇文章。

伊東忠太有充足的理由撰文,因為他作為建築史學者,曾多次強調亞洲建築風格(如印度、伊斯蘭和中國)比歐洲的古典風格更具質感。而這些風格竟以一種超越歷史的複合狀態,完美地融合在二樂莊這個風格寶庫中。

上圖:二樂莊的建築

「大谷伯的『大田山二樂莊』一開始就是伯爵親自確立了大致的規模與設計方針,建築位於六甲山半山腰。從山腳起,開鑿出大約三十度的陡峭斜坡並鋪設纜車,直達約八百尺高的山上,在此處建造了一座珍奇的別墅。其構思極具超凡之感,建築風格亦異常奇特。大谷伯曾遊歷印度,深感當地建築之精妙,並希望在歸國後實現這一理念,最終將其體現在二樂莊中。『西本願寺技師』鵜飼長三郎受伯爵所托,負責設計,伯爵親自檢查設計細節。」

根據伊東忠太的描述,二樂莊的工期僅耗時「一年半」,「建築的平面設計及各室的風格變化皆源自伯爵的特別需求」。其外觀形似西方建築,具曼薩德屋頂(Mansard roof, マンサードの屋根),但結構細節具有印度撒拉遜復興建築風格(インド・サラセン様式)的特色,這顯然是大谷光瑞的特殊要求。以下將根據設計者鵜飼長三郎的設計概要,概述二樂莊內部的細節。

建築為木造兩層樓結構(因無平面圖,具體細節不詳)。一樓中央是主人書房兼大廣間,稱為「支那室」,內裝徹底採用中國風格。此「支那室」的中間設有挑高的二樓迴廊,作為書庫使用。地板鋪設黑色的平瓦(人造石),木材均為柚木,天花板格子內繪有雲龍圖案,中央的折上天井部位則描繪「天人遊飛圖」。四周的牆壁為黏貼式框架,張貼石版刻印的唐詩集,覆以紅唐紙,並可隨時更換石版。此室的椅子和桌子均由紫檀木製成,且為中國製品。

一樓東側為客房,即應接室,採用「阿拉伯式」或「亞刺比亞式」(亜刺比亜式)風格設計。地板鋪設以但島及長州大理石組成的黑白棋盤格紋,房間中央設有四方形的阿拉伯式噴泉。房間兩側地板稍高,鋪滿地毯。阿拉伯室的天花板則裝飾著阿拉伯式的幾何圖案,牆面則以伊斯蘭風的瓷磚圖樣壁紙覆蓋。與書房的樸實相比,客房顯得相當華麗。

此外,一樓還設有「大食堂」與「早餐室」,前者風格為「古代英國式」,即伊麗莎白時期的設計,緊鄰客房。早餐室則為「新藝術風格」,可惜無照片無法得知其具體空間情況。根據設計概要,該房間的地板、腰板、門框和窗框等皆採用柚木材質,天花板漆成白色,牆面漆成草綠色,中央吊掛特製吊燈,四周牆壁上繪有水中飛鶴的畫作,並以晚霞色和水藍色搭配,令人不禁想一睹其真貌。

二樓設有主人起居室,還有主人與家人的臥室以及吸煙室。主人起居室以「印度式」裝飾,地毯採用莎拉沙圖樣,天花板為厚實的柚木折上格天井,雕飾蓮花浮雕,牆面覆蓋著鮮豔的唐草圖案壁紙,展現生動的紋樣。

此外,吸煙室為埃及風格,家族起居室則為文藝復興風格……如此多樣化的裝飾風格,使整體氛圍顯得熱鬧非凡。

我僅是在介紹二樂莊建築的細部紀錄,但建築家及業主光瑞所涉獵的各種風格之廣泛令人讚嘆不已。僅在紙上閱讀這些內容已使我感到疲憊不堪,甚至想起了清淡的茶泡飯。這真是有些狼狽啊。

我不禁重新思考,為什麼我的視覺與感官反應如此脆弱。光瑞以探險家的身份廣為人知,他周遊世界,貪婪地想把各種歷史遺產據為己有。我也想漫遊世界,但恐怕遠不及那位勇健之人。

伊東忠太同樣是一位絕不遜色於光瑞的歷史家,以其無比豐富的見聞與健啖的探索精神著稱。因此,面對二樂莊極其複雜的樣式融合,他選用「珍奇」一詞來形容這座建築,雖略感困惑,也流露出學者的些許不滿。然而,與他一向犀利的評論風格相比,他出乎意料地正面接受了這座建築的魅力,並做出了結論。

「我試圖簡述當時的印象。首先,這座珍奇的別墅座落於六甲山腰,背靠千仞高山,面對萬里大海,這樣的布局果然顯現出大谷伯的宏偉氣魄,不禁讓人叫好。其平面設計並無特別值得一提的特點,但作為別墅,建築物的外觀算是相稱。然而,若仔細檢視其圓頂、玄關、窗戶等部分,總覺得有些遺憾之處。不過,考慮到相對較低的建築成本和短暫的工期,已可謂成績斐然,構造上的細節也頗為周到,尤其是內部中國室的天花板等設計,稱得上巧妙。

然而,內部各種樣式的裝飾還是有不少讓人感到不夠完美之處。例如,印度室的裝飾雖然完全採用印度風格和紋樣設計,但總感覺無法完全讓人感受到濃郁的印度氣息。至於埃及室,這種不足感更加明顯。不過,這一責任的一部分,當然應由我這位早期協助鵜飼氏的顧問來分擔。

總之,這座建築乃是大谷伯的創意與鵜飼氏的設計監督所完成,作為日本獨一無二的奇特建築,特別值得向世人介紹。我能在某種程度上參與這個建築項目,實在引以為榮。」(大正2年8月稿)

木造建築,且僅用一年多的工期完成,正如伊東所說,「各種樣式都稍顯不足(各樣式には物足ら)」之處無可避免,「總覺得尚未能充分感受到印度的氛圍(何となく未だ充分に印度の空気に接する)」的感覺未能完全呈現,這也在所難免。因為當地的建築本來是以石頭、磚塊或泥土建造而成,裝飾細部也因此而設計。所以即使在木造建築上模仿所謂的印度或伊斯蘭風格裝飾,難免無法表現出真正的風味,這是可以想像的。然而,儘管如此,我絕不認同那種所謂的合理主義觀點,認為在日本這樣只能用木造的條件下,將印度或中東的過去樣式「照搬」來建造別墅是荒謬的。我的立場正好相反。與其強調樣式折衷的錯誤,我反而被二樂莊中體現的建築者的執念所震撼,那種近乎瘋狂的熱情——換個方式來形容,或可稱為「對異鄉的渴望(異郷への飢え)」」——令我驚嘆並感佩,甚至有些畏懼。

回想起來,今日阪神間的高級住宅區建築,自明治末年起步以來,一直以某種「對異鄉的渴望」為活力來源。有時這個「異郷」是西歐的法國和英國,有時對某些人來說是西班牙,對另一些人來說則是推動工業化的新興美國。到了昭和初期,「國際風格」成為另一種「異郷」。從明治到昭和初期,這新興住宅區的「對異鄉的渴望」,在岡本天王台,海拔195米處,集中表現在二樂莊上。它俯瞰著這片地區,成為眺望各種「異郷」的象徵,這可說是一種極具象徵意義的事實。

二樂莊於昭和7年因火災而被毀。

上圖:松村邸 設計:安藤忠雄建築研究所/

當我們與環境或風景產生聯繫時,這些景象如何在我們內心圖像化,成為一個重要的問題。雖然這過程帶有拓撲學特徵,但只有當風景在我們內心轉化為一個具體形象時,我們才真正掌握了環境。透過認識環境,我們在日常生活的空間中,無論是物理上還是精神上,都能清晰地確立自我位置,並促進自我發展。若這個過程困難重重,我們會感到與環境疏離;若進展順利,我們會覺得環境相當良好。

在圖像化環境時,有各種因素影響我們,其中有兩點尤為重要。第一點是,構成環境的各個元素應該擁有各自的個性,而非均質化,並且在場域中有序列地排列。第二點是,整體環境應將具有不同方向性的元素納入風景脈絡中,使其能夠表達一個完整的形象。

松村邸與高橋邸(頁74-75)都位於阪神間的御影與芦屋,這些地方自古以來就是發展成熟的住宅區,被視為優良的居住環境,並且至今仍保持著這種環境特質。兩處的城市規模都屬於人性尺度,南臨大海,北接六甲山系,地勢南北起伏和緩,形成清晰的南北軸線,有助於我們確立方位。場域內的方向性使環境元素在我們內心中更容易定位。作為整體環境的特徵,當地出產的御影石被鋪設在面向街道的圍牆上,而各家戶的綠意則與六甲山系相連,保有場域的統一感。

在這樣的優良居住環境中設計松村邸,如何在保護現有環境的同時,創造出個人的居住空間,成為設計的重要課題。然而,住宅終究是個人的領域,因此首先以厚實的牆壁堅固地創造了這個場域。雖然牆壁的方向與周圍住宅的方向不同,但這是為了確保私人領域而由居住者的意志決定的。這種方向的不同在與道路相接處形成凹室,為環境提供了一處道路的緩衝區。混凝土牆轉變為磚牆,並且建設時留下未被砍伐的三棵樹,這些都持續保有御影的意象。

在風景中創造出一個個人的領域,會讓風景本身產生一個變曲點,但這個變曲點會被納入脈絡中,風景將重新開始流動。

——安藤忠雄

(接續本文)

我思索著,已經有多少年未曾如此近距離仰望六甲山了呢?從戰前到戰後,我的大姊就住在這一帶。記得有一次,大姊生第二個孩子時,住進六甲山醫院,我與母親一同前來幫忙。還記得中學時期,從鄉下來魚崎的大姊家遊玩,我們去海邊游泳,撈到赤貝,然後全家一起享用這美味的回憶。接著想到六甲道的家。就在這些回憶浮現時,我跟隨安藤先生參觀了剛完工的御影松村邸。

松村邸的東邊毗鄰一棟洋館,推測建於昭和初期,周圍圍繞著暗褐色的磚牆。據說,安藤先生在設計松村邸時,非常注重這道磚牆的韻味,並將其融入自己的設計作為隱秘的基調。因此,松村邸的外牆和前院的鋪地都使用了磚塊。正因如此,新建築自然融入街區內原有的住宅群,絲毫不顯突兀。

敷地內原有的影石圍牆(影石の塀)——這是一種象徵此地住區身份地位的石砌結構。原本矗立於前方地界的這道圍牆,被完整地保留下來,作為新建住宅圍牆的一部分。此外,三棵頗為高大的樹木巧妙地融入到場地設計中,得以繼續生長。設計師提到,這些樹木原本差點被業主砍掉,但他成功勸阻了這個舉動。

我個人這幾年在各種場合反覆強調,將現有的樹木或建築物複合融入新建築計劃設計中的必要性,因此能親眼看到這樣的實例,令我感到欣慰。然而,當我以「安藤先生應該會非常滿意吧」的眼神望向他時,卻發現他並沒有流露出多少欣喜之情。相反地,似乎在這個已被確立的環境中,毫無抵抗地將他設計的建築融入其中,讓他顯露出一種難以言喻的不安,或者換個角度來說,像是一種羞赧之情。那感覺就像一個小孩被大人摸著頭稱讚「真乖啊」(いい子ですね),雖然笑著點頭,但內心卻對那隻手隱隱生出反感,感到焦躁不安。或許可以這麼形容吧。安藤先生對我坦承,他在大阪的建築師好友渡邊豐和先生,經常揶揄他那種「乖孩子」(いい子)的模樣。

渡邊先生一定會這麼說,我聽了也笑了起來。因為我一直覺得,渡邊先生雖然與大谷光瑞不同,但也同樣被一種「對異鄉的渴望」所深深吸引。確實,不論是安藤先生設計的松村邸或高橋邸,這些我最近見過的作品裡,似乎都不太能感受到那種「異鄉」的氛圍,或者說,在一個安穩的環境中刻意夢想「另一個世界」(別な世界)的姿態不太強烈。高橋邸或許有一些北歐風情,而松村邸或許可以讀出某種美國風格,但要說這些元素能夠喚起或指向「異鄉」的世界,答案恐怕還是是否定的。

舉例來說,我參觀松村邸時,內外空間間散發出濃烈的咖啡香氣。雖然我確實受松村先生的太太款待,喝了杯咖啡,但這股氣味與此並無關聯,而是這棟住宅本身散發出的郊外咖啡館般的氛圍。這種咖啡香,不再是昔日詩人筆下所謂「琥珀色的珈琲」那種帶有「異鄉」意味的香氣,而是早已融入我們日常生活中,被消化吸收的味道。這棟磚牆住宅以某種親近且過於熟悉的姿態包圍了我,而這種親近感或許讓渡邊先生感到無法忍受。

上圖:雙生觀(双生観)(<住宅第11集>參照)

雖然我透過照片並未有此感覺,但當我真正站在安藤先生的另一件近作前,位於能俯瞰大海的六甲山麓中腹(在某種意義上,也能讓人聯想到二樂莊的形象)時,建築外觀所展現的可愛表情著實令我吃驚。雖然這棟建築是一個對稱且沉重的鋼筋混凝土塊狀結構,表面上看來應該是令人震驚的,而安藤先生的文章也曾描述這樣的量塊設計應在一般住宅區中獨立而屹立,展現孤立的姿態。但實際看到時,我發現這座建築並沒有那麼「異鄉人」的感覺,「異鄉」在此依然缺席。然而,從「異鄉」不在的角度來審視安藤先生的作品,或許本來就不是恰當的視角,這一點我當時突然意識到了。

我似乎繞了相當大的圈子。

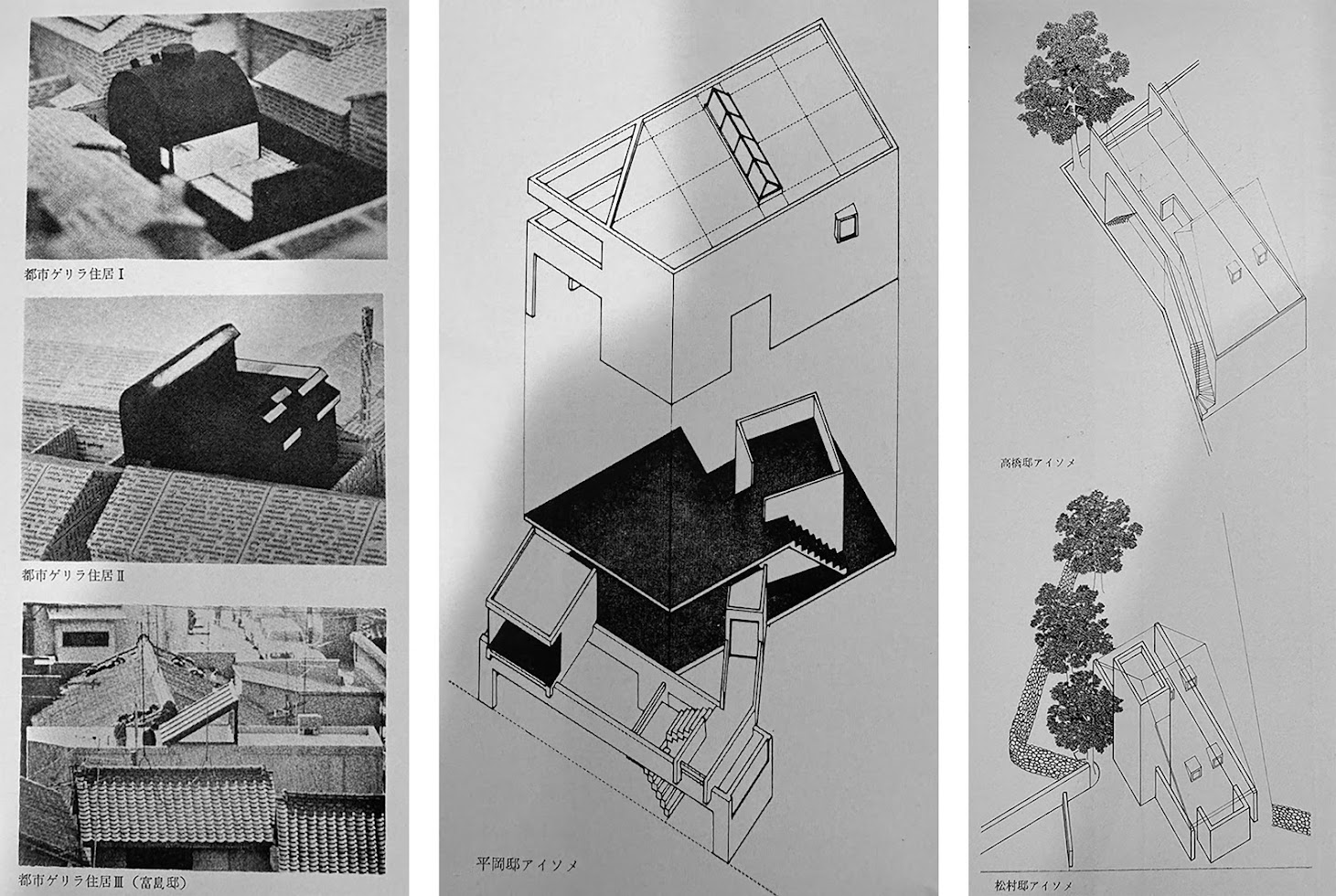

上圖:都市游擊住居I、II、III(都市ゲリラ住居I、都市ゲリラ住居II、都市ゲリラ住居III(富島邸));平岡邸、高橋邸、松村邸等軸透視圖(アインメ)

如果是安藤先生作品的熱心觀察者,一定很快就會注意到,他的住宅作品中,從大阪市內的富島邸開始,便一貫地追求一個基本主題。這可以追溯到他當初熱烈提倡「都市游擊住宅」(都市ゲリラ住宅)時期,這主題便是以兩片混凝土牆夾住之間的狹長平面居住空間的構成過程。他執著地探討這個主題,至今仍體現在我所參觀的松村邸、高橋邸,以及雙生觀中。這兩片狹長的RC牆(他以一個俏皮的詞彙稱之為「Twin Wall」(ツイン・ウォール)的雙牆)之所以出現,是因為,正如安藤先生多次在雜誌等場合強調的那樣,主要在於確立「個體」(個)空間的概念。

「住居就是從『物』(包括都市等)以及『多數』中脫離而存在之物。而它始終是從『個』中發出的,對於『居住』與『生活』這件事自我那種赤裸裸的,甚至有時候達到一種近乎怪誕程度的裸性需求,成為思考的核心,成為意象的核心。換言之,住居被想像成一個能夠完全吞噬這些需求的庇護所。」(《都市住宅》第4集《都市游擊住宅》(都市ゲリラ住居))

因此,很容易理解這對雙牆是這個「個」的庇護所的擁護牆。但是,為什麼這個庇護所會形成帶狀狹長的平面,並以平行形式建造呢?儘管用來保護「個體」的牆壁或頂蓋可以有多種形態,但為何安藤先生如此執著地一再運用這兩片平行的板狀牆呢?

一個可以想到的答案是,在現今的狀況下,要讓「個體」自立起來,本身就受到極其強烈的社會壓力。這就像社會中的萬力夾具從兩側夾緊一樣,這種壓力不斷壓迫並收縮這個「個體」,而這個狀態直接用建築方式表現出來,就是這兩片牆的意義。被壓迫得幾乎要被壓扁的內部——也就是「個體」,則透過如同鎮宅風格的住宅空間構成,從頂部採光的居室或中庭射出並向上突顯……這樣的解釋應該成立。或許這就是原因吧。然而,說實話,根據我實際參觀過他的住宅,這兩片板狀牆並未給我一種被來自外部的社會壓力壓迫得向內彎曲的感覺,也無法讓我在其內部空間中體驗到對外力反抗的內在充實感。

同樣以類似主題設計住宅的建築師,例如我馬上能想到東孝光先生或坂本一成先生等,他們的作品內部總是多了一些逼迫而來的所謂緊張感。就像麵包師將麵粉調製成糊狀倒入模具內烤製,麵包便在模具的束縛中膨脹,甚至向上鼓出來。然而,這種空間膨脹感似乎與安藤先生的住宅無緣。若以此比喻來說,他的住宅反倒更像一個奶油蛋糕。也就是說,將大塊的海綿蛋糕切割整理成熟悉的細長形狀……(而他住宅中常見的玻璃拱頂,可視作奶油蛋糕上的鮮奶油裝飾)。

為什麼一邊高喊著「個體」的絕對庇護所,卻最終變成了奶油蛋糕呢?我認為,這一點隱藏著一把非常有趣的鑰匙,可以解開安藤先生建築的奧秘。

這次參觀他設計的住宅時,走在路上,我從安藤先生口中得到了一個重要的提示,而這點後來才意識到。他提到自己是雙胞胎,兄弟目前在東京從事與圖形相關的工作。這也就意味著,當安藤先生高喊「個體」的自立時,他作為雙胞胎的生理條件,或許某種程度上也深深影響了這個主張……我在返回東京的新幹線上突然意識到這一點,在硬邦邦的椅子上坐立不安。這讓我想到即便是一個世代前,也並不算太久前,赤塚不二夫創作的漫畫《松野君》(おそ松くん)曾經大受歡迎,我當時也對這部漫畫極為著迷。那時,我與同樣愛好《松野君》的朋友們討論時一致認為,這部漫畫的決定性創意,便在於將完全相同的六胞胎少年設計為故事的狂言者——這個絕妙的構想非常出色。簡單來說,這「六胞胎」(六ツ子)如果用更精緻的說法來形容,便是現代均質化、大眾化的象徵,也就是我們每一個人的具象化。因此,《松野君》既是個體,同時也總是受到多重人格的影響。

安藤先生所反覆強調的兩面細長牆之間所創造的住宅空間,實際上或許隱藏著赤塚不二夫在描繪這些「六子」時的共同意圖。這種居住空間讓我聯想到的「蛋糕」(ショートケーキ),(在一些店裡也稱為「短切蛋糕」(ショート・カット)),或許是安藤先生有意或無意地將大型建築的「卡斯特拉」(カステラ, Castella)切割成「六子」的過程所致。安藤先生在設計筆記中寫道:「在現狀下,個體的立場不明確的狀態中,個體立場的復権是當務之急。為此,我們必須首先開始構築能夠內涵個體生命現實的場所。」(〈雙生觀〉(双生観)《建築文化》1975/09)。然而,在他自己的設計中,所謂的「個體」實際上在當前日本的情況下,只不過是「整體」的一部分,而這一事實透過兩面牆作為社會性刀刃的切割面首先被呈現出來。

我開始認為,安藤忠雄個人的雙胞胎身份在他將這種建築的「六子化」視為一種形態並作為空間固定下來的建築工作中,是交錯重疊的。這一點在他最近創作的仁川山上的「雙生觀」(双生観)住宅中得到了更為明確的表達。這個主題我希望將來能詳細向安藤先生請教。據我推測,承載著雙胞胎事實的生命,源於同一個卵子,雖然擁有完全不同的肉體和個性獨立行動,但另一方面,卻總是伴隨著另一個如影隨形的「個體」。隨著安藤先生的成長,他與那個被稱為兄弟的另一個男孩逐漸走向獨立,形成自己的道路,但在另一方面,他又被某種「兩個合而為一」的根本吸引力所牽引。也許安藤先生在他所命名為「雙生觀」的兩棟住宅中,所要表達的正是這種疏離與牽引之間的無形生理劇場。

然而,若要直接給出結論,儘管這「雙生觀」主題具備值得注意的獨創性,但遺憾的是,它並未能充分通過建築的形態或空間來表達安藤忠雄自身的「雙生觀」。雖然有主題,並且存在基本的節奏,但卻缺乏旋律的抒發。這樣說可能有些俗套,但事實上,無法感受到「雙生」之屋應具備的「擦邊與重影」(スレと重像)之間的擺動,這是事實。在相機的取景器中,兩個影像重疊並對焦,或者在立體眼鏡中,平面兩張照片結合成第三個主體影像的趣味,這樣的感受在此並不存在。換句話說,這種構成應該能夠讓我看到兩棟住宅之外的第三棟房子,但最終我卻沒有看到。以一個與設計無關的寫作者的身份來說,我認為這源於安藤先生在建築技術上的不足。而我相信,如果安藤先生願意,他一定能變得更加出色。

我夢想著當「六子」終究匯聚成一個「個體」時所擁有的厚度與爆發力。或者,我希望在對稱排列的兩棟房子背後,能夠住進第三棟,作為某種「異鄉」。安藤先生作為建築師,擁有將這些夢想與願望化為現實的能力,而這並非僅僅依賴觀念或邏輯,而是他能夠作為一種生理,將其實現的獨特而優越的生命。儘管這樣說可能會有些誤解,但他要在建築中實現這些,唯一的途徑便是「讓建築變得更好」。我這樣說,或許會被渡邊豐和先生一笑置之。然而,渡邊先生不是「六子」,而是「小太」(チビ太,池比太,漫畫《松野君》登場人物);我認為安藤先生並不適合「小太」這個角色。例如,雖然這是小事,但我在安藤先生的住宅中對開口處理的粗糙感到有些驚訝。那只是混凝土樓板之間的縫隙,或者是牆體上開的洞,這些珍貴的開口並未能為我提供一個將建築具身化的契機。

我先前指出,安藤先生的住宅具有當代意義,即以像切割草莓蛋糕的刀子那樣的鋒利與強硬,將外界的社會力量形象化為兩面板狀牆壁的居住空間。然而,若是身處於這樣社會的「刀刃」之間的「我」,抱著「多虧了這些縫隙,我勉強能夠活下來」的態度屈膝而坐,則安藤先生所說的作為「個體」的居住空間是無法實現的。唯有當「我」能夠以「這是我生活的堡壘」的姿態,坐落在包括這面「刀刃」的牆壁上時,那裡才能夠膨脹成為「個體」的城堡。從我的觀察來看,安藤先生的住宅似乎尚未充分成功地將這個「個體」的堅持部分具體化,換句話說,這部分似乎正在「流產」。

居住者將自己的住處總體性地視為「這是我的」(これはおれのものだ),我用「建築的身體化」這個詞來表達這種感覺,而任何建築中都隱藏著許多使這種身體化成為可能的契機。作為設計者,拾取這些身體化的契機——這就是我所說的「建築變得更好」(建築がうまくなる)的意義。不僅是安藤先生,現在三十多歲的建築師們也希望在這方面能夠更加出色。這是我誠摯的心聲。在這樣的修煉之後,我期待著那個「六子」像手風琴的摺頁瞬間合攏,凝聚的力量在下一刻被釋放,帶我進入與大谷光瑞的「異鄉」不同的另一個世界。

——長谷川堯/評論家

留言

張貼留言