《作品分析—「筒」から「包」(ポオ)へ》, from 《別冊新建築》日本現代建築家シリーズ⑫ 1988年 p.174, written by 隈研吾

.jpg)

《作品分析—「筒」から「包」(ポオ)へ》, from 《別冊新建築》日本現代建築家シリーズ⑫ 1988年 p.174, written by 隈研吾

(版權聲明:本文摘錄於別冊新建築 1988年 日本現代建築家シリーズ⑫ (Shinkenchiku Special Issues 1988),版權歸屬:© Shinkenchiku-Sha Co., Ltd./附圖:© 別冊新建築 1988年 日本現代建築家シリーズ⑫/本翻譯為自行完成,僅供學術研究和非商業用途使用。如有翻譯不當之處,敬請見諒。翻譯:陳冠宏/校稿:徐榕聲/翻譯協助:ChatGPT 智慧之光)

作品分析——從「筒」到「包」

隈研吾(建築家)

第I期「實」的時代

■筒

最初有「筒」。對於如今伊東豊雄的建築所呈現的開放、明亮和輕盈的感覺來說,這有些意外,但伊東的起點是一個封閉的筒。

最早的例子是 URBOT的「無用的膠囊之家」(無用のカプセルの家, 1970)這個提案。隨後是1972年的「新建築住宅設計競技」應徵案(評審:篠原一男)。伊東在此設計中豎立了五個筒,組成一個住宅。伊東在這個應徵案中附上了名為「孤的餘白」(孤の余白)的文本,寫道:「僅僅在這種情況周圍築起圍牆是不夠的。」牆壁是不夠的,所以「在牆內建立孤獨的塔。」(壁の中に孤の塔を築こう)。

「孤獨的塔」是豎立的筒。伊東總是希望封閉。再說一次,這與如今他建築的開放印象相去甚遠。伊東在1970年代,以及他作為建築師的職業生涯,是從封閉開始的。

當時有這樣的傳言:「伊東是個怪人,他在事務所裡建了一個一米高的圍牆,然後將自己關在裡面」(〈野武士們的世代裡的自由建築師〉(野武士たちの世代を生きるフリー・アーキテクト),本誌收錄)。伊東希望封閉,同時也希望自己變得「陰暗」。筒,封閉,然後是陰暗。「那時候在事務所裡從早到晚都在聽演歌,事務所裡演歌聲音震天響。那是個『陰暗的時代』」(前述)。那時候,伊東用於公關的照片也給人一種非常陰暗的印象。實際上,見到本人後,發現他完全不是那樣,相反地,他是一個溫柔、明亮的大哥。看著他的照片和本人,我想這人一定希望讓自己看起來很陰暗。

原廣司在1966年發表了《建築何以可能》(建築に何が可能か),這可說是「封閉空間」(閉じた空間)的經典之作。並不是只有伊東一個人想要封閉,大家都在思考封閉。原先生的伊東邸本身就是筒,而伊東在「鋁之家」中,這次不是在紙上,而是在實際城市中豎立了筒。「鋁之家」對伊東來說是一個紀念碑式的作品。它不僅僅是筒的首次實際作品,還包含了後來成為伊東重要主題的「表層性」和「包」(ポオ)等元素。這種多義性也可以在第二期的「銀色小屋」(《新建築》1985年01月号)中看到。

不僅僅是伊東豊雄和原廣司,70年代還出現了許多筒。這些筒的源頭可以追溯到路易斯·康(Louis I. Kahn, 1901-1974)。光從上方降下的垂直筒。康的建築可以被看作是這一單一主題的變奏。再追溯,便會遇到古典主義。由保羅·克利(Paul Klee, 1879-1940)帶到賓州大學和費城的古典主義傳統。康利用這一傳統建立了自己的風格。康提出筒作為對開放而無約束的現代主義空間的批判。封閉且有約束的筒空間,無疑是古典主義的基本單位空間。

從60年代末到70年代,建築世界的各個地方對現代主義的批判聲不絕於耳。「筒」是其中之一,歷史主義也是其中之一。然而,看似完全不同的「筒」和歷史主義,實際上都可以被歸納在更大的古典主義概念之中。

上圖上:URBOT-002(無用的膠囊之家)-B 1971 拍攝者:鈴木悠(上下)/右側的四根塔是床膠囊上部的採光「筒」。伊東提到:「在這個家裡,每個出生的孩子都會有一個單獨的臥室。這個所謂的臥室其實是一個僅能容納一張床大小並有覆蓋物的床膠囊。正好在枕頭位置的正上方有一根約5米高的筒,唯一的窗戶就是這根筒穿過屋頂,讓頂部的光線射入。」

上圖中:URBOT-002(無用的膠囊之家)-A 1971/兩側的筒是為了WC和浴室單元而設計的1米見方(高7米)的筒,屋頂中心的圓形開口是廚房單元上部的天窗。廚房單元被描述為日本傳統民居的「爐灶」(いろり)。整體對稱且強調線條的佈局顯示出濃厚的古典主義色彩。

上圖下:新建築住宅設計競技1972應徵案 1972/這是將「無用的膠囊之家」的筒的概念,發展成更現實的程序。「無用的膠囊之家」中細長且封閉性強的筒,在此變得較為粗壯,減弱了封閉的印象,並且透過使用鋁面板等材料,使之更具輕盈感。由於這個住宅的程序比「無用的膠囊之家」更現實,因此無法解釋這種「開放」的原因。伊東內心似乎在逐漸打開某些東西。

上圖左上:鋁之家 軸測圖/上圖右上:鋁之家 筒仰視/上圖左中:鋁之家 軸測圖

上圖左下:鋁之家 計畫案/在計畫案中,鋁製筒不僅是兩根,而是四根。四角被堅固的元素固定,中央配置主要房間的空間構成方法,基本上是古典主義的。即使筒從四根變為兩根,其性格仍未改變。

上圖右下:鋁之屋 1971/伊東用對比查爾斯·摩爾(Charles Moore, 1925-1993)的海景住宅來描述這個作品。「那種紅杉豎板無論如何都無法與鐵板屋頂和水泥牆壁的公寓群連接在一起。」伊東選用了鋁材。可以說,伊東之後的材質感覺,是由這個作品決定的。

■符號的遊戲

70年代的精神的另一個支柱是符號論的世界觀。這不僅限於建築的世界,符號論位於文化的中心,符號論的思考方式、觀看方式以及製作方式支配了各個領域。首先,符號論在建築領域的表現方式可以概括為兩種。

一種是圖像的概念。也就是說,每個建築元素都是承載意義的符號。這種思維的代表人物當然是羅伯特·范裘利(Robert Venturi, 1925-2018)。另一種是元素主義。如果前者主要與意義相關,那麼後者主要與形狀相關。

也就是說,為了在那個時代展開符號論的思考,每個元素需要明確分節並碎片化,使每個元素都能作為獨立的符號被認識。為了實現這一點,建築手法中將元素分節、碎片化的方法就是元素主義。

與伊東豊雄相關的主要是後者的元素主義。伊東有時會提到范裘利的名字(例如「在柯比意和范裘利的交錯點上,今日的建築誕生了」(コルビュジエとヴェンチューリの交錯する地点に今日ひとつの建築が成立する),《建築文化》1978年03月号),但似乎對在作品中展開圖像符號論並不感興趣。伊東的關心主要在於元素主義。更準確地說,他對由元素主義製造出的符號所展開的符號遊戲或符號的戲謔感興趣。

伊東將「操作性」概念作為自己80年前後的方法論軸心。當然,在這裡操作的是伊東在建築中散布的各種符號。但是,這裡不使用「操作性」這個詞,而使用「符號的遊戲」(記号の戯れ),因為這更接近當時他的建築印象,並且也表明了伊東的建築根本上是符號論的世界觀。

1970年的「無用的膠囊之家」中對筒的處理,已經足以稱為「符號的遊戲」。到了1972年的《新建築住宅設計競技》應徵案中,這一方法進一步發展,「無用的膠囊之家」中的古典主義色彩的句法消失,取而代之的是更具遊戲性的句法來排列筒(用筒作為一種符號來進行遊戲性的排列,這一方法在路易斯·康那裡得到了徹底的追求)。1974年的「千瀧山莊(千ヶ滝山莊)」中,以牆取代了筒作為元素。然而,牆在這裡還沒有遊戲感。元素真正開始遊戲是在1976年的「上和田之家」(《新建築》1977年06月号)。「曲線」、「直線」等符號在大長方體的圍繞中任意遊戲。若將這種形式的操作方法稱為符號論的手法,那麼這無疑是這種手法的巔峰之一。

補充說明一下「符號的遊戲」,這種手法同樣可以與「筒」一樣歸入古典主義的概念。古典主義是由受限的元素進行的一種遊戲,毫無疑問是「符號的遊戲」。如果伊東的建築看起來與古典主義相去甚遠,那是因為遊戲規則不同,但它們都是符號的遊戲。再一次強調,伊東是從古典主義出發的。

■符號論的筒

當「筒」和「符號的遊戲」這兩個工具已經出現,接下來是這兩個工具的變形和統合。首先是筒的變形。變形的第一步是垂直的筒變成橫臥的筒。最早的橫臥筒出現在1975年的「黑的回歸」。筒從直立變成橫臥的轉變,可以在原廣司和路易斯·康的作品中看到。原廣司在伊東邸的筒是直立的,而在一系列反射性住宅中則是橫臥的。路易斯·康的筒大多是直立的,但在金貝爾美術館(Kimbell Art Museum, 1966-72)中是橫臥的。橫臥的筒接下來開始彎曲。1976年的「中野本町之家」(《新建築》1976年11月号)中,筒被巧妙地彎曲成U字形。

雖然稍微晚一些,但1981年的「笠間之家」(《新建築》1982年04月号)也是基於「筒」的原型的變化之一。這個作品中有兩個筒,一個稍微彎曲成弧形,另一個是直的。直筒貫穿彎曲筒。貫穿部分看起來就像是因衝擊而飛出的筒內臟物。

「筒」在自我變形的過程中,等待與「符號的遊戲」的結合。「中野本町之家」中也出現了部分「上和田之家」中的「鋸齒」(ジグザグ)符號,但還不能算是正式的「符號性」建築。正式的結合出現在1977年的「Hotel D」(《新建築》1978年03月号)。這個酒店是由一個橫臥於原野中的直筒構成。「符號的遊戲」主要體現在天花板的形態上。「上和田之家」中的「鋸齒」、「曲線」符號,這次不是平面展開,而是在斷面展開。

1978年的「PMT大樓——名古屋」(《新建築》1978年06月号)也是「Hotel D」的延續。一個橫臥在街道中的長筒,筒中散布著幾個符號。樓梯扶手、牆面形成的「三角形」符號、中庭部分的休息區的「曲面」扶手,還有由玻璃磚牆形成的「緩和曲面」。這些建築部件通過形態分節被符號化,並通過不同顏色的塗裝使分節更加明顯。

上圖左上:千瀧山莊(千ヶ滝的山莊) 1974 攝影:羽田久嗣/在20米長的木製橋的正面放置了一面白牆。由長橋規定的強烈軸線性。當時伊東認為軸是統合沿其配置的符號群的工具。他認為動線是功能主義構造的工具,而軸線是形式主義構造的工具。這種重視軸線的想法,基本上也是古典主義的。

上圖左中:中野本町之家 符號排列/中野本町之家 1976/顯示此作品背後符號論世界觀的繪圖。在這種情況下,統合這些符號的不是一條直線軸,而是馬蹄形的彎曲軸。彎曲軸的概念在「笠間之家」(1981年)中再次出現。

上圖左下:上和田之家 1976/上圖中下:上和田之家 符號排列/散佈在四方牆圍裡的符號。這個概念是「無用的膠囊之家」和「新建築住宅設計競賽1972」的延伸。與單一閉合「筒」的符號相比,這個家中散佈的符號如同翻倒的玩具箱般熱鬧。確實,伊東正在逐步開放。

上圖右:Hotel D 剖面 縮尺 1/600/在這個作品中,沿軸排列的是「剖面」符號。在「上和田之家」(1976年)中,鋸齒和曲線符號展開於平面,在「Hotel D」中則展開於「剖面」。剖面中的符號遊戲進一步轉移到立面。

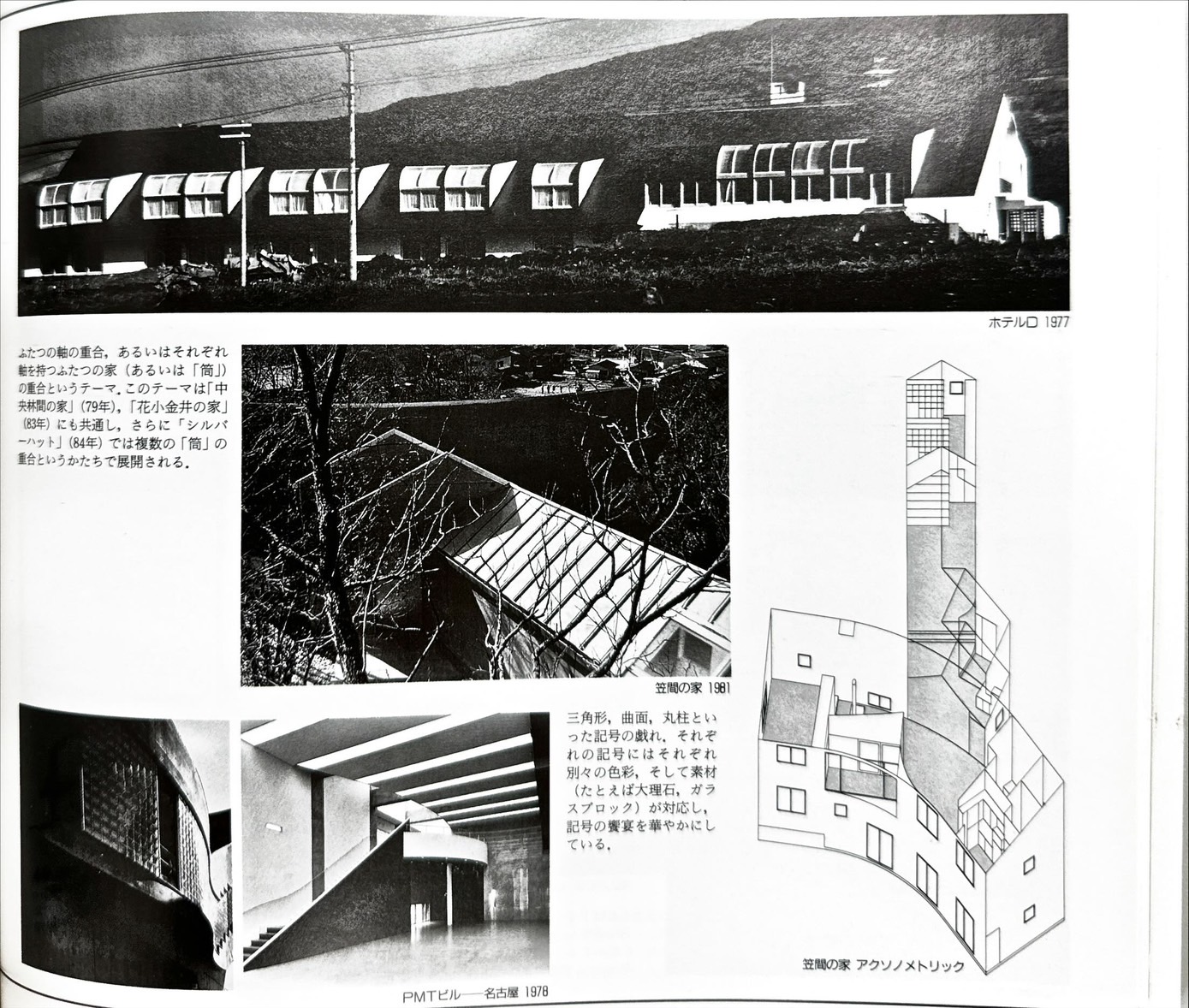

上圖左上:Hotel D 1977/上圖中:笠間之家 1981/上圖右:笠間之家 軸測圖/兩條軸的重合,或者各自有軸的兩個家(或「筒」)的重合這一主題,在「中央林間之家」(1979年)、「花小金井之家」(1983年)中也有共通,並在「銀色小屋」(1984年)中以多個「筒」的重合形式展開。

上圖左下:PMT大樓——名古屋 1978/三角形、曲面、圓柱等符號的遊戲。每個符號都有不同的顏色和材質(例如大理石、玻璃磚),使符號的盛宴更加華麗。

■表層性

在「PMT大樓——名古屋」中,另一個不可忽視的點是,從這個作品開始,「表層性」這一主題清晰地意識到並出現。這裡所說的「表層性」,是指試圖讓表面看起來很薄的方式。

PMT大樓的立面鋁板被分成上中下三部分,每一部分都自由地波動著。對於伊東來說,由此產生的曲面所具有的意義並不重要。伊東的目的是讓表面看起來薄而輕,並使其看起來像紙片一樣。

這個「表層性」的概念,其實與前面提到的記號論世界觀有深刻的關聯。記號論世界觀的要點在於,世界不是由實體構成的,而是由記號構成的。根據這種觀點,對我們有意義並與我們直接相關的是記號,而記號背後的實體則無關緊要。

我們並不是與物體的實體生活在一起,而是只與存在於物體表層的記號生活在一起。這種世界觀自然與「表層性」的表現相結合,並朝著盡可能消除沉重而暗示性的實體性方向發展。伊東豐雄作為記號論世界觀或記號論感性的擁護者,自然會走向「表層性」的表現。

1979年的「中央林間之家」(《新建築》1980年8月号)中,「表層性」有了新的發展。鋁沖孔金屬的出現,這種現在看起來像伊東專利的鋁沖孔金屬,在這個作品的雨遮中首次出現。消除實體性的願望在伊東的內心中逐漸增長,最終使他不再滿足於僅僅讓表面看起來像紙片。他希望消除表面,直到幾乎完全消失的狀態。從「薄的表層」到「稀薄的表層」的轉變願望,這種願望催生了沖孔金屬的表現。

記號論感性所引發的實體性消除的欲望貫穿了伊東的全部作品。這一欲望可以說是從「實」向「虛」轉變的向量。推動和改變伊東建築的是這個從「實」向「虛」轉變的向量。這個向量使表層極度變薄,最終還不滿足,開始在薄的表層上打孔,這就是沖孔金屬的誕生。這一點也可以被認為是伊東第一期和第二期的分界點。

沖孔金屬的表現,在1984年的日本航空售票櫃台(千葉)中進一步深化。當然,伊東也將目光投向其他同樣具有「稀薄表層」的透明材料。例如,1986年的「馬込澤之家」(《新建築・住宅特集》1986年9月号)中的擴張金屬,以及同年的「游牧餐廳」(《新建築》1986年10月号)中的半透明布料,都是這種「稀薄表層」的材料。這些「稀薄表層」在不斷變化的燈光下有時具象化,有時完全消失,這是表層稀薄化的極致形式。這一手法在橫濱的「風之塔」(《新建築》1987年2月号)中進一步放大應用。

上圖左上:PMT大樓——名古屋/上圖左下:中央林間之家 1979/上圖右:馬込澤之家 1986/從「PMT大樓——名古屋」(1979年)中那張薄薄的表層開始,伊東在表層上追求更輕更薄的效果。最終,他選擇了沖孔金屬。「中央林間之家」的雨遮中出現的「稀薄的表層」,成為追求無盡稀薄性的第一步,並進一步發展為擴張金屬和透光布料。

上圖左上:游牧餐廳 1986/上圖左下:游牧餐廳 內部/上圖右:風之塔 1986/「稀薄的表層」隨著光線照射的變化,在「實」與「虛」之間反復運動。「游牧餐廳」(1986年)和「風之塔」(1986年)通過人工光線的操作,刻意營造了「實」與「虛」之間的反復運動。從這個意義上說,「稀薄的表層」也成為隔絕「實」世界與「虛」世界的一種膜。

■多米諾——從「實」到「虛」

伊東的建築中,我們可以在每一個階段看到這個向量的移動。比如,從薄薄的表層到存在感稀薄的透明表層的移動。然而,比起這些,最重要的應該是從「筒」到「包(ポオ)」的移動。「包」成為了「銀色小屋」(《新建築》1985年01月号)以後伊東的主要表現手法,它是一種「屋頂」。

這裡刻意不用「屋頂」這個詞,是因為伊東的「屋頂」缺乏一般人聯想到的重量和堅固。輕盈、柔軟且沒有固定形狀的伊東「屋頂」更適合用「包」這個詞,正如遊牧民族使用的「包」。當然,「包」也是伊東喜愛使用的詞。「筒」和「包」在各個層面上是對立的存在。

「筒」是古典主義的,筒的內部捕捉到的是實體性和堅固的空間。而「包」則是反古典主義的,內部(或更準確地說是「下」方)捕捉到的是模糊、易變且無固定形狀的空間。我將伊東的建築分為「實的時代」和「虛的時代」,「實的時代」就是「筒的時代」,「虛的時代」則是「包的時代」。不過,「筒」並不是突然變成「包」,在這過程中有一個起中介作用的元素,那就是多米諾(ドミノ, Dom-ino)。「筒」以封閉且剛性的方式界定內部空間,而多米諾則打破了這種封閉性。

多米諾僅用柱子和水平的板來界定空間,這樣一來就出現了開放且連續的空間。1979年的「小金井之家」(《新建築》1980年08月号)和1982年的「梅丘之家」這兩個多米諾型住宅正好起到了這種中介作用。

作為中介的多米諾這一命題,同樣適用於柯比意。從初期帶有強烈古典主義色彩的住宅群,到1920年代的一系列住宅之間,多米諾提案(1914年)正好嵌在中間。

柯比意也因多米諾而突破。多米諾之所以能夠起到這樣的作用,原因在於它的兩面性。多米諾在連續且流動的空間提案方面是反古典主義的,但在規則的秩序(柱子)界定空間方面,又無疑是古典主義的。多米諾站在古典主義和反古典主義的兩邊,「小金井之家」和「梅丘之家」也是伊東跨越兩個時代的作品。

第II期「虛」的時代

■包(ポオ)

通過多米諾這個煉獄,伊東邁出了下一個重要的一步,那就是1984年的「銀色小屋」。這不僅是對伊東第一期的總結,也是第二期的開端宣言。

稱「銀色小屋」為第一期的總結,是因為它是「筒」的連續體。第一期的象徵「筒」在這裡以四個橫放的形式出現。這個構成顯然是延續了路易斯·康的「金貝爾美術館」。但「銀色小屋」中的筒不僅是筒,它同時也是「包」。它以「包」的輕盈漂浮於空中,並以「包」的方式柔和地、不確定地規定空間。因此,「銀色小屋」成功地總結了「筒的時代」,同時宣告了「包的時代」的開始。如果我們將第一期的伊東稱為「實的筒」,那麼「銀色小屋」就是「虛的筒」。這種「虛的筒」在1986年的「風之塔」中再次出現。第二期的伊東經常使用「風」這個詞,這裡的「風」象徵著與「實」相對的「虛」。

「包」的主題在第二期幾乎所有的作品中都可以找到。更細分的話,伊東的建築中存在三種類型的「包」。

第一種「包」是由柱子支撐在空中浮起的形態。「包」在這裡作為建築本體的薄元素,與建築本體明確區分。這可以視為「柱子支撐的空中平板」的多米諾主題的變形,與遊牧民族的「包」最為相近。這類型包括「大鰐運動綜合體計劃」(1985),「藤澤市湘南台文化中心設計競賽方案」(1986),「馬込澤之家」(1986),「高樹町之家」(《新建築住宅特集》1988年07月号),「奈良·絲綢之路博覽會·浮雲area」(《新建築》1988年06月号)等。

第二種「包」與建築本體同化,整體表現為一層輕盈的「布料」覆蓋在建築上。這類型包括「神田M大樓」(《新建築》1987年10月号)和「MAC商業綜合體」(《JA》1988年06月号)。被斜撐分割成無數直角三角形的「神田M大樓」立面,表現了立面本身也是「布料」的一部分。「高樹町之家」1、2層部分牆面的傳統開口,對比了上部的「包」和下部(1、2層)的「建築」,而「神田M大樓」均等分割的立面則是為了表現整體為一個「包」。三角形的元素經常用來將平面變成「布料」。無數三角形分割的面失去方向性,變得像布料般柔軟且無定形。「銀色小屋」的「包」首次出現了三角形。在「神田M大樓」,三角形不僅用於立面分割,還出現在上部屋頂的三角形小窗。小窗的作用是表明開口的面是「包」。同樣,「高樹町之家」最上部的「包」也裝有三角形骨架的天窗。

這些三角形元素的起源在哪裡呢?直接聯想到的是巴克敏斯特·富勒(Buckminster Fuller, 1895-1983)的幾何穹頂。它是由單一的三角形組合而成的球體,若用四邊形則無法組裝這樣的球體。富勒認為這證明了「宇宙是由三角形組成的」。法蘭克·洛伊·萊特(Frank Lloyd Wright, 1867-1959)也對三角形有類似的執著,路易斯·康在「耶魯大學藝術畫廊」(1953)中也以他獨特的、非常有質量的方式展現了富勒的三角形。

很明顯,伊東的三角形起源於這種「三角形」願望。三角形成為了伊東第二期的象徵元素。如果我們再對比第一期和第二期,第一期的伊東執著於圓形的聚合性和完結性,而第二期的伊東則執著於三角形的擴散性和流動性。

稍微偏離了「包」的話題,第三種「包」是架於「包」內的「包」,簡單來說,是更具家具性質的「包」。第一次出現還是在「銀色小屋」,作為金屬拱形「包」下懸吊的布製「包」——孩子的房間。

第三種「包」以這種形式出現,隨後以不同形態和材料進行展開。「游牧餐廳」和「東京游牧少女包」(1985)的主題正是這種「包中包」(包in包)。「神田M大樓」五層部分也有這個主題的表現。

上圖左上:小金井之家 1979/上圖左下:柯比意的多米諾(Dom-ino)/柯比意的多米諾將他從沉重的古典主義中解放出來,伊東的多米諾同樣將他從沉重且封閉的「筒」中徹底解放。均勻鋼骨框架的構想,隨後經過「銀色小屋」,以「包(ポオ)」的形式進一步發展。

上圖右上:銀色小屋 1984/上圖中下:銀色小屋/上圖右下:馬込澤之家/柯比意的住宅可以分為多米諾系列和以拱形為基礎的摩諾(モノル)系列。「銀色小屋」在多米諾均勻框架的延續中,形態上採用了摩諾的拱形結構。雖然採用了拱形「筒」的形態,但也獲得了「包(ポオ)」的輕盈性。從多個視角來看,這是一個獲得雙重性質的罕見作品。

上圖左上:高樹町之家 1988/上圖左下:奈良‧絲綢之路博覽會 浮雲area 1988/在「銀色小屋」中,「包(ポオ)」保持了一種軸性和形態的完結性。而在「馬込澤之家」(1986年)中,由於屋頂邊緣的缺損,這種完結性被打破,「包(ポオ)」轉變為不定形且自由的狀態。這也可以解讀為從由形態規定內部生活的「包」,到由內部生活反過來規定形態的「包」的轉變。形態為神的時代結束了,生活才是神。

上圖中上:神田M大樓/上圖右上:銀色小屋 兒童房的「包」/上圖中下:MAC商業綜合體計劃 1988/上圖右下:神田M大樓 5樓的室內設計/在「包(ポオ)」與下部「箱」之間存在兩種關係。一種是形態和材料上分開「包」與「箱」,另一種是盡可能將「箱」與「包」整合。「神田M大樓」(1987年)和「MAC商業綜合體」(計劃案)屬於後者,在這種情況下,需要對「箱」進行「包」化處理。M大廈通過三角形分割面來實現這一點,MAC則通過減薄「箱」的表層來達到這個目的。

■感應的家具

這個「包中包」(包in包)在其他兩種「包」中具有重大意義。這是第二期伊東豊雄對「身體性」的大主題的直接展現。伊東將這一主題描述為「更積極地關涉生活場域」的嘗試,也即是追求「建築在地面上存在的最原始狀態」(《現代都市的原始棚屋》(現代都市のプリミティブハット),《新建築》1985年1月号)。

簡單來說,就是要將建築視為一種直接接觸並感應身體的「衣物」。這種觀念產生了「包中包」,並引發了對身體密切相關的家具的關注。由大橋晃朗設計的「銀色小屋」家具,從與身體的直接感應來看,更像是一種「衣物」,而這種衣物式的家具隨後延續到了「東京游牧少女包」(1985)和「東京游牧少女的家具」(1986)。此外,「馬込澤之家」中的榻榻米床也可以被視為這類衣物化家具的一部分。在這種情況下,不是家具本身,而是「地板」這一建築部位被衣物化了。

總結來說,第一期的伊東建築可以概括為「在筒內戲耍的形態符號」(筒の中で戯れる形態的な記号)。這裡的戲耍指的是各種形態元素。而第二期的伊東則可以概括為「包下的感應家具」。當然,這些家具也充分地進行了戲耍。不過,戲耍的對象是身體,也就是「在包下與身體互動的家具」(包の下の感応する家具)。人類在不同的遊戲對象下會有很大變化,而遊戲場所也會改變。發現身體這一最健康、最值得信賴的遊戲伴侶後,喜歡遊戲的「符號」從堅固冰冷的「形態元素」變為自由明亮的「感應家具」(感応する家具),也改變了自身的形象。並且,從封閉的「筒」內遊玩,轉向在開放的「包」下開始遊戲。

上圖左上:「游牧餐廳」內部/上圖左下:「游牧餐廳」內部/上圖中上:「銀色小屋」的圓窗/上圖中下:銀色小屋的「衣物」(コート, coat)/上圖右上:「神田M大樓」的屋頂/上圖右下:「高樹町之家」三樓露台/「筒」的時代象徵性形態的主題是圓形。圓形的收束性和完結性與「筒」的特徵相呼應。另一方面,「包(ポオ)」的時代象徵性形態的主題是三角形。三角形所具有的非方向性、擴散性和流動性與「包」相呼應。在伊東的作品中,這兩種主題的共存是非常罕見的。「銀色小屋」就是這個罕見的例子,在這裡我們再次發現了「銀色小屋」的雙重性。

上圖左:「東京遊牧少女的家具」1986年/上圖右:「東京遊牧少女包(ポオ)」1985年/「包(ポオ)」的基本概念是以「衣物」為模型,創造建築和家具。它如同一層柔軟的被膜,直接感應生活和身體。建築和家具的「衣物化」模糊了它們之間的界限,甚至使得「建築」和「家具」這些名稱通過「衣物化」而失去意義。我們的身體被像「布」一樣柔軟地包裹起來,無法用名稱來界定。

留言

張貼留言