《白いまどろみから醒める時》, from 《SD Space Design》 1979年 3月号 p.32, written by 伊東豊雄

《白いまどろみから醒める時》, from 《SD Space Design》 1979年 3月号 p.32, written by 伊東豊雄

(版權聲明:本文摘錄於SD Space Design 1979年 3月号,版權歸屬:© SD Space Design/附圖:譯者自繪/本翻譯為自行完成,僅供學術研究和非商業用途使用。如有翻譯不當之處,敬請見諒。翻譯:陳冠宏/校稿:徐榕聲/翻譯協助:ChatGPT 智慧之光)

從白色的迷霧中醒來

伊東豊雄

■1

當鋼琴詩人弗雷德里克·蕭邦(Frédéric François Chopin, 1810-1849)在38歲臨終之時,他請來訪的朋友們演奏音樂。當他的親密好友、大提琴家弗朗索姆(Auguste Franchomme, 1808-1884)說「那麼就演奏你的奏鳴曲吧」,蕭邦回應說:「不,不是演奏我的,請演奏更加純粹的音樂,莫札特的」。[1] 雖然由於蕭邦突發的病情未能如願,但據說在他的葬禮上,演奏了莫札特(Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791)的《安魂曲》。這裡的「純粹的」這個詞彙可以有多種解釋,但無論如何,如果查爾斯·雷尼·麥金托什(Charles Rennie Mackintosh, 1868-1928)不是建築師,而是一位作曲家的話,他是否也會說出完全相同的話呢?

儘管一位活在浪漫主義的19世紀前半,另一位則活在世紀末的新藝術時代(Art nouveau),但無庸置疑,這兩位藝術家都對後世產生了巨大影響。然而,儘管他們都擁有卓越的才能,但在縱觀音樂和建築的歷史時,我們可以發現他們在各自領域中都稍微偏離了主流。對於麥金托什而言,我們無法確定是否存在相當於莫札特的建築師,但可以肯定的是,當他與當時的維也納建築師,例如奧托·華格納(Otto Wagner, 1841-1918)和約瑟夫·霍夫曼(Josef Hoffmann, 1870-1956)交往時,他一定感受到了藝術中心與他來自的格拉斯哥(Glasgow)之間的距離。儘管格拉斯哥是個繁榮的工業城市,但在藝術方面,它始終只是個邊境。這種距離感可能與蕭邦在故鄉華沙(Warszawa)與傳統音樂中心維也納之間感受到的距離類似,維也納是海頓、莫札特、貝多芬、舒伯特等音樂大師的傳統中心。蕭邦越是以情感豐富的詩歌來描述他對故土的熱愛,以及與那裡的自然和民族的體驗,這種距離感就越強烈。

麥金托什不像蕭邦,他活到了60歲。然而,由於極度的酗酒,他在40多歲時不得不放棄建築設計。據說當時他甚至畫出了走廊在半空中突然中斷的設計圖。[2] 離開格拉斯哥後,他和妻子一起過著療養生活,晚年他以透明感十足的水彩描繪風景和花卉。然而,這種挫折不能僅歸咎於酒精。相反地,他無法避免酗酒的原因,可能是因為他對與維也納的距離感,以及對急速變化的新建築局勢的焦躁感。確實,麥金托什在本國外,給維也納分離派(Wiener Sezession)成員留下了新鮮的印象,並被他們所接受。從霍夫曼所使用的許多詞彙中可以看出,這一點是不言自明的。然而,麥金托什從北方略顯陰鬱的感性建築中汲取了一切可能的養分,最終獲得了什麼?當我們思考這個問題時,才能真正找到理解麥金托什建築本質的線索。這不僅僅是世紀末特有的迷人幻想中的建築。 麥金托什開始活動的1890年代,不僅是建築,幾乎所有藝術形式都開始顯現出新世紀的胎動。「簡而言之,所有的藝術在多多少少都朝向抽象的方向發展。也就是說,以往的『均衡之美』逐漸瓦解,而『當下那即將融化並流動的美麗』成為這個世紀的美學特徵。」[3] 在這樣的時代中,麥金托什創造的建築擁有看似矛盾的多樣面貌,這並不奇怪。事實上,麥金托什在跨越兩個世紀的雙重背景下進行建築創作。雖然他經常被認為是現代設計的先驅,也是世紀末的神秘主義者,但這些指摘雖然正確,卻未能完全涵蓋他的作品的複雜性。他的作品既不明快,也不簡單。他有時被封閉在北方的憂愁之中,但又有對純樸健康的自然的依戀;他受東方異國情調的影響,同時也受到19世紀哥德復興的影響。此外,他的靈感還來自於蘇格蘭地方的鄉土建築。他的設計範圍廣泛,從建築、家具、餐具、海報、紡織品到水彩畫等,無不涉及。一方面,他展示了象徵主義藝術家的內心世界,另一方面,又展現了如平面設計師般的輕妙一面。 然而,在英國的「美術工藝運動(Arts and Crafts Movement)」中,奧斯卡·王爾德(Oscar Wilde, 1854-1900)和比爾茲利(Aubrey Beardsley, 1872-1898)的唯美主義與威廉·莫里斯(William Morris)的為生活而美的觀念都源於前拉斐爾派(Pre-Raphaelite Brotherhood)和拉斯金(John Ruskin, 1819-1900)。因此,若考慮到其道德性和社會性的指摘[4],便會發現,麥金托什的室內設計中出現的前拉斐爾派式虛幻女性形象、蘇格蘭鄉村房屋風格的住宅外觀和室內設計、樸素的木桌椅以及哥德式的垂直線條強調,這些元素並不矛盾。相反,這些元素混合並融合在一起,正是麥金托什建築的魅力所在。 雖然我打算在下一節中探討麥金托什建築的具體形態,但仍然不禁要問,為什麼今天有這麼多關於麥金托什的書籍出版,還有展覽會舉辦呢?這種現象與近年來如潮流般受到關注的同時代藝術家高第(Antoni Gaudí, 1852-1926)相媲美。說到同時代,雖然芝加哥的路易斯·沙利文(Louis Sullivan, 1856-1924)或巴黎的奧古斯特·佩雷(Auguste Perret, 1874-1954)與20世紀的新風格有更直接的聯繫,但為什麼麥金托什和高第的流行度更高呢?這可能與理察·華格納(Richard Wagner, 1813-1883)相比,蕭邦在表層層面上的易理解性和通俗性有關。這正是蕭邦所說的「更純粹的音樂」的反面,即從古典的「均衡之美」中脫離出的通俗性。高第所持續創作的巴塞隆納,就像格拉斯哥和華沙一樣,與歐洲的中心相隔離。

這些建築師和音樂家身上我們共同感受到的特質,不僅僅是他們在建築或音樂結構上從不馬虎、從不缺乏的特質,更重要的是其所展現的身體詩意的言語。這種言語總是直接與物體對話,觸及我們的皮膚。它即使被冷漠的表情所覆蓋,依然是一種一時的言語表達,不會被書寫化或普遍化。 我們經常聽到高第的建築雖然擁有奇特的形態,卻建立在結構合理性之上,同樣,麥金托什的住宅雖然被那些標誌性裝飾所包圍,卻極其精巧地處理了日常功能。然而,當今對這些建築師的關注,更多地是朝向無意識而非意識、情感而非知識、物質(符號)而非語言的領域,或許可以借用班雅明(Walter Benjamin, 1892-1940)的「靈光」(Aura)一詞來加以描述。至少在表面上,這些是20世紀現代建築獲得標準的部分。因此,今天靠近本世紀末,注視現代已經放棄的部分,作為反作用的眼光,似乎是相當自然的。

我曾多次談到我對於這個現代建築風格確立前的時代建築的興趣。然而,我的興趣在於即使現代風格確立後,仍能找到其中潛藏的歷史建築形式。這些建築形式不僅僅是意識的操作。它們有時無意識地融入建築中,帶來那裡的質感和緊張感。無論是有意識的還是無意識的,我想客觀地直視構成空間的形式和質感。麥金托什所創造的空間確實擁有極具魅力的美。在其官能的妖艶之中,很容易讓人陶醉其中。然而,就連麥金托什自己也早已意識到,在新時代的建築中,這種官能之美已無處容身,他為此奮鬥並賭上自己的形式。更何況數十年後的今天,尋求這種官能之美於空間中,已經是一種懷舊。因此,在今天這一時間點上,正是要看清楚那些曾經帶來官能之美的牆面,其中白色的性格和極限,這才有其意義。

■■2

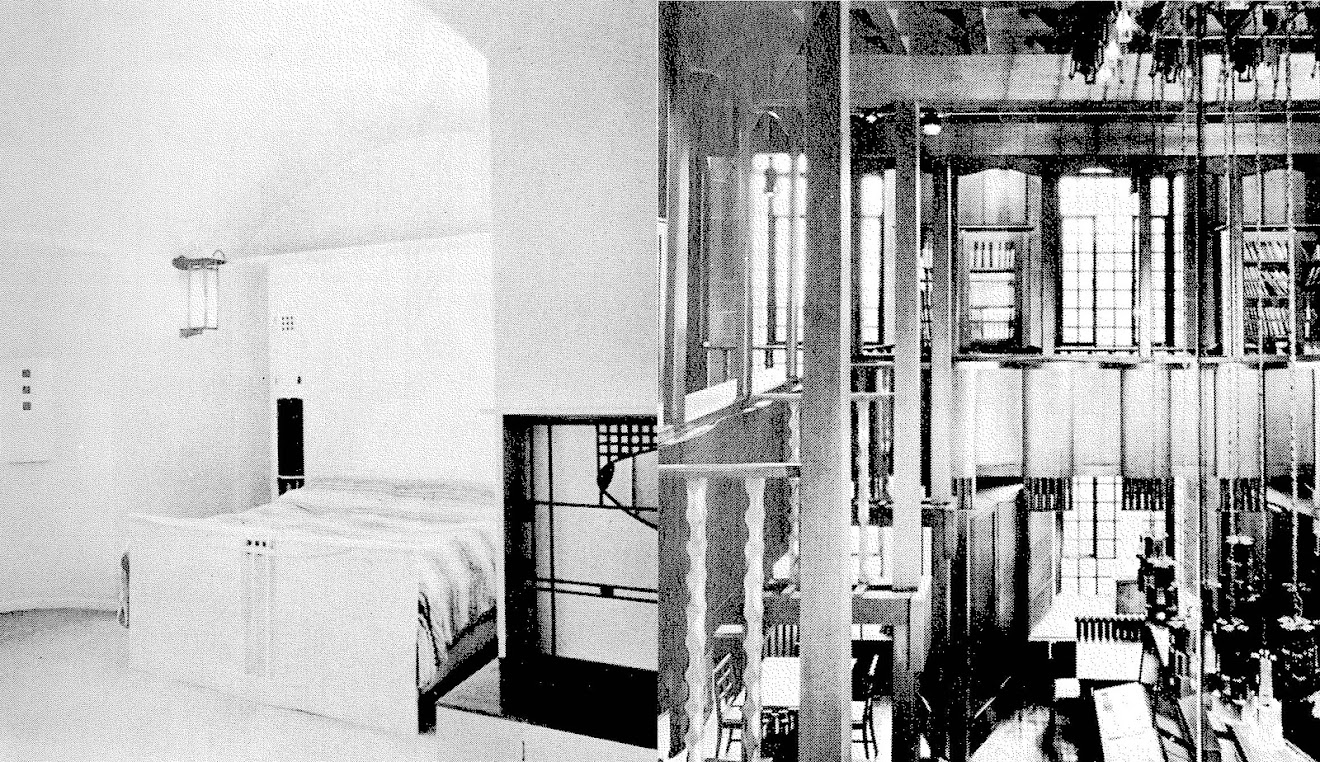

我雖然還沒有親自接觸過麥金塔什的建築,但這反而更加激發了我的想像力。然而,稍微強硬地說,從山丘住宅(The Hill House, 1902-1903)的臥室和格拉斯哥藝術學院二期工程(Glasgow School of Art, 1906-1909)的圖書室,這兩個空間幾乎可以說明他的整個建築風格。雖然稍早些建成的風之丘(Windy Hill House, 1899-1901)的畫家外觀也很美,以及山丘住宅和圖書室之間建成的蘇格蘭街學校(Scotland Street School, 1904-1906)的大玻璃面也很迷人,但這些建築都可以說是前述兩個空間的延伸。

山丘住宅和藝術學院二期工程,雖然幾乎是連貫的,但在這20世紀初的十年間,三十多歲的麥金塔什在創作上達到了巔峰,他與維也納的分離派運動成員互動頻繁,這使得這兩個空間在短短幾年間顯示出明顯的變化。正是在這個時期,霍夫曼在布魯塞爾(Brussels)建造了斯托克萊宮(Le Palais Stoclet, 1911),佩雷在巴黎建造了富蘭克林街25號公寓(25b rue Franklin, 1903),高第在巴塞隆納建造了米拉之家(Casa Milà, 1912),沙利文在芝加哥建造了卡森、皮里、斯科特公司大樓(The Sullivan Center, formerly known as the Carson, Pirie, Scott and Company Building, 1899),而華格納則在維也納建造了郵政儲蓄局(Austrian Postal Savings Bank, 1905)。舊有的和新的元素交織混合,正是各花入各眼的時代。麥金塔什的建築,如前所述,展現了極其多樣的面貌,但從構成他建築的詞彙來看,這些元素是相當有限的。這些限定的基本詞彙幾乎在所有的建築和家具中重複出現,按照某種規則自由地展開和組合,正是麥金塔什方法論特色的體現。

麥金塔什的建築展現出極其多樣的面貌,這已如前所述。然而,從構成他建築的詞彙來看,這些元素相當受限。這些基本詞彙幾乎在所有建築和家具中反覆出現,按照某些規則自由地組合,這正是麥金塔什方法論的特色所在。[5] 換言之,這些基本詞彙包括:

①突出垂直性的憂鬱女性形象,如玫瑰花或花束等標誌性的圖案

②帶有異國情調的格子和縱橫交錯的直線圖案

③源自蘇格蘭鄉村宅邸的小塔、三角山牆、上部逐漸變細的平板式柱頭等建築元素

①顯然是新藝術運動時代的典型符號,稍早時代可以追溯到羅塞提(Gabriel Rossetti, 1828-1882)和伯恩-瓊斯(Burne-Jones, 1833-1898)的前拉斐爾派女性形象,同時代則是比亞茲利(Aubrey Beardsley, 1872-1898)和克林特(Hilma af Klint, 1862-1944)的作品。這些形象在各種層次上呈現,從帶有明確表情的寫實形象到幾乎完全象徵化的花朵和音樂。這些標誌常常以平面和線條的形式呈現。②受到美國畫家惠斯勒(James Whistler, 1834-1903)和愛德華·威廉·戈德溫(Edward William Godwin, 1833-1886)等人設計的異國風格室內裝飾和家具的影響尤為明顯。③就像麥金塔什之前活躍的英國建築師麥克馬多(William Mackintosh, 1834-1909)和安尼斯利·沃伊齊(Annesley Voysey, 1857-1941)的作品一樣,對這些元素的採用也很重要。

19世紀後半在英國興起的各種藝術和建築影響,塑造了麥金塔什的建築和家具元素,這些元素雖然在層次和尺度上有所變化,卻以複雜且交錯的方式展開。然而,觀察內部空間時,可以發現它主要分為兩種對比鮮明的空間。一種幾乎被塗成純白色,其中漂浮著象徵性的花朵和女性等標誌性元素,呈現出柔和而幻想的氛圍;另一種則由深褐色或黑色塗料覆蓋的木材和鋼筋組成,展現直線而堅硬的空間。前述的這兩種空間,即「山丘住宅」的臥室和「格拉斯哥藝術學院第二期工程」的圖書室,分別代表了這兩種對比的空間。對麥金塔什來說,白色和黑色的空間具有特殊意義,他有意識地運用這兩種對比空間。這種對比不僅在單一住宅的內部,甚至在單一房間內部也以多種層次展現出來。 山丘住宅的臥室——白色的空間

上圖:The Hill House 臥室展開草圖, 1903-04

上圖:The Hill House 臥室展開草圖, 1903-04

「山丘住宅」的臥室是麥金塔什作品中最能彷彿世紀末氛圍的空間之一。根據當時的照片,白色牆面上點綴著玫瑰花,從沙發的布料、地墊、床罩,到天花板和牆壁上安裝的玻璃燈具,無處不透露出幻想的氛圍。然而,儘管空間充滿幻想,其中散布的各種象徵物卻基本上遵循著明確的形式排列。

例如:被小拱頂覆蓋的一角放置了一張床,這個拱頂和床位於同一軸線上,正面的牆上裝飾元素的添加也圍繞這個軸心構成精確的對稱。根據初期的計畫展開草圖(麥金塔什的室內設計幾乎都是通過這類展開圖來研究的,所有平行面都在同一平面上投影並繪製),可以看出,鳥展翅的象徵被擬人化並置於床位的裝飾中心,其兩側是縱向拉伸的女性像,並以流動的曲線交織玫瑰花。這部分被麥金塔什喜歡的淡紫色塗飾,增添了女性的憂鬱表情。更外側則是更加強調垂直性的玫瑰花,以略微明亮的同系色描繪,而引人注目的是這些花朵和葉子所採用的模組化排列,通過觀察牆面右側散佈的玫瑰花,更清楚地顯示出這一點,[6] 從這幅草圖中我們了解到以下幾點:裝飾元素以一條軸線為中心形成對稱,這種對稱在某些層次上會被故意打破,非常具有世紀末風格的象徵性元素豐富而又規律地分佈在一個網格模組上,並平面地排列。

床的東側牆上面對著的地方有兩個衣櫥,這些狹長的壁龕上,像之前一樣,用格子繪製著玫瑰花,而在它們前方則放置著最流行的黑色梯形背椅(梯子椅),白色衣櫥的門上也有線狀的浮雕對稱裝飾,其主題可以解讀為玫瑰花、女性肖像或抽象化的符號。兩個衣櫥和梯子椅之間再次重複著對稱和形式化的結構。在這個層次上,白色面和以直線格子形成的黑色面的對比,展現了可以觀察到的具象化裝飾。此外,椅子的高度也符合基本的格子模組,與玫瑰花形成緊密的結構。

此外,觀察床室的平面圖也可以理解到,前述的壁龕中心軸與衣櫥之間放置的梯子椅的中心軸是一致的。換言之,即使在L型平面佈局中,這條軸也貫穿東西方向。然而,我們也可以立即發現與此垂直的南北軸。換句話說,它是通過放置在南面兩個開口之間的鏡子中心來確定的。這些開口由直線格子劃分,與曲線、白色的具象化裝飾形成對比。如前所述,這些原則是有意識的,但當達到這樣的程度時,它們似乎已經達到了無意識的水平。從平面圖的家具布置來看,似乎東西方向占主導地位,但從天花板的構造來看,南北軸更為重要,這兩個軸相互交織,使空間呈現出柔和的特性。

在規定部分裝飾形式的同時,軸線不斷地在不同層次上出現和消失,幾何格子上的圖像呈現出極為理性的結構,然而在這個統合的空間中,我們感受到的官能之美究竟來自何處?恐怕正是因為這種白色溶解了軸線,抹去了預設的格子,成為了「餘白」。正是這種「餘白」的存在,使得規則排列的無數玫瑰花和女性在這個空間中漂浮,並開始相互交流。

傳統上,這白色牆面被認為是現代建築中抽象表面的先驅。然而,在我看來,這白色更像是北方風土中讓人們沉醉的白夜,隱藏著知性結構的官能性深度。因此,麥金塔什的白色雖然在物理上是塗在二維平面上的白色,但在概念上,它釋放了軸線和模塊,使各種元素浮現並相互滲透,接近於現代的空間。

格拉斯哥藝術學院的圖書室——黑色的空間

這間圖書室的空間,從地板、牆壁到天花板,以及家具,幾乎所有的東西都是用褐色彩繪的木材製成,沒有任何白色的表面。然而,如果僅僅是要比較白色空間和黑色空間的對比,同樣在山丘住宅的入口大廳中也可以進行比較。這個大廳的空間幾乎都是由直線的黑色元素分割而成,巧妙地將傳統空間的發展與異國情調交織在一起,編織出豐富的空間體驗。從這個稍顯堅硬昏暗的大廳走到被白色包圍的臥室,這種空間體驗恐怕會形成令人印象深刻的對比。然而,比起這個對比,更能顯示麥金塔什作品高完成度質量的,則是這間圖書室中所感受到的一種面向新時代思索極限的緊張感。這裡不再有那些甜美的玫瑰精靈,也沒有覆蓋臥室的柔和白色。這恰恰證實了那白色隱藏了形式的事實,相反,這裡的空間明顯地揭示出形式的存在。

這個房間是一個邊長10.5米的正方形平面,中央部分約有5米高的中庭,四周環繞著畫廊,呈現出向心的構造。然而,這個中庭中排列的細柱沿著東西方向的軸線,創造出與向心性對立的方向性。從上層吊下的木質天花板結構(僅在中庭上部呈格子狀),以及西面幾乎貫穿三層(7.5米)的玻璃面等,這些構成了麥金塔什其他作品中少見的大膽結構和技術支持的空間。這個空間雖然是直線性的,但同時也具有強烈的垂直性。

然而,如果這間圖書室僅僅是由結構上的合理性支持的直線明確性來構成的話,那麼這個空間反而會顯得平淡無奇。

對我而言,這個空間之所以引人注目,是因為在直線性格子之間縫隙中充滿了節奏感的裝飾圖案。例如:那些如同細波般的小波動曲線,或是重複的無數微小橢圓形。這些圖案覆蓋了中庭周圍畫廊的欄杆、吊掛的眾多吊燈、以及家具等,使這個空間充滿了生氣。這些圖案的來源我並不清楚,但在麥金塔什晚期的紡織品設計和插畫中經常出現,甚至在他移居倫敦後設計的室內牆面上也有這些圖案。這些圖案集合看起來如同陽光下波光粼粼的水面,讓人聯想到印象派畫家的畫法。

麥金塔什對這個空間的意圖究竟是什麼呢?那個時期,歐洲大陸上維也納分離派的運動已經走向終結,新藝術風格的時代也完全結束了,這一點麥金塔什應該非常清楚。從世紀末的圖騰消失可以看出這一點。然而,無論這個構造有多麼直線明快,它仍然保留著強烈的垂直性。這一點在形成圖書室外側的西側立面上更加明顯。最能夠認識到19世紀身體表現的,恐怕正是麥金塔什自己。這座建築完成的那一年,萊特(Frank Lloyd Wright, 1867-1959)建造了羅比之家(Robie House, 1909),彼得·貝倫斯(Peter Behrens, 1868-1940)建造了AEG渦輪機廠(AEG Turbine Factory, 1909),而在義大利,未來派(Futurismo)的運動開始了。

那填滿麥金塔什圖書室的閃爍點狀裝飾,彷彿是世紀末那種官能性曲線逐漸減小振幅,最終靜止下來的前一刻。而當這種振動停止時,麥金塔什的建築師生涯也隨之結束。對於這位建築師而言,那間圖書室正是時代環境與自身身體極限的表現。

■■■3

在前一節中,我試圖通過分析麥金塔什(Charles Rennie Mackintosh, 1868-1928)的兩個代表性空間,來探討這位孤獨的建築師在建築中所追求的超越意識層面的東西。這種探討或許可以與同時代的作曲家克勞德·德布西(Claude Debussy, 1862-1918)的音樂相比較時,重新得到確認。 在這篇文章的開頭,我曾引用浪漫派作曲家蕭邦的例子。然而,這是從格拉斯哥與華沙的地域性、早熟才華與因健康問題而導致晚年生活並不幸福,以及他那甜美且幻想的情感等方面來比較的。然而,在德布西的例子中,我認為可以更具體地比較他在音樂中所追求的內容與麥金塔什在建築中所追求的東西。 我已經提到麥金塔什的建築在世紀末的幻想世界與精密的理性結構之間找到了一個模糊的定位。這種新舊兩個時代的交匯點,特別是世紀末這一特殊背景下,德布西的音樂也發現了新的聲響,並傳承給後來的音樂家,為新的音樂形式的確立做出了貢獻。實際上,德布西最早期的清唱劇《康塔塔選中的少女》(La Damoiselle élue, 1888)是根據世紀末女性形象的創造者——詩人兼畫家加百列·羅塞提(Gabriel Rossetti, 1828-1882)的詩作而創作的。從這一事實出發,我們可以指出兩者之間的相似性。 用來形容這段音樂的詞語「清潔的甜美、不過於敏感的細膩、大量的感傷神秘性」,正好適用於麥金塔什早期的空間。此外,德布西早期的代表作《牧神的午後前奏曲》(Prélude à l'après-midi d'un faune, 1894),也可以與麥金塔什的白色空間——山丘住宅(The Hill House)的臥室相對應。這首樂曲所表達的甜美、官能、模糊、柔和的美感和朦朧的音響擴展,同樣適合用來形容那間臥室中的白色空間。

已故現代作曲家矢代秋雄(Akio Yashiro, 1929-1976)認為,德布西是一位偉大的破壞主義者,終其一生致力於將音樂從傳統中徹底解放。他說:「德布西被稱為破壞旋律的人。然而,更重要的是,他閹割了節奏,削弱了和聲,甚至無視形式。他將和弦從調性功能(調機能)的支配中解放出來。沒有調性功能的和弦僅僅是聲響,不再是和弦。」[8]。雖然我只是音樂的門外漢,無法完全理解這些音樂術語,但聽德布西的音樂時,我感受到的是一種完全不同於過去音樂的聲音,它們在空間中漂浮,無拘無束地遊蕩。如果這些聲音真的失去了傳統音樂中的和弦功能,僅僅留下形態,那麼這種聲音的空間與山丘住宅的白色餘白、溶融的空間概念是否有相似之處?這正是《牧神的午後》的朦朧空間,展現了「恰在流動瞬間的美麗」(まさにドロドロと流れ出さんとする瞬間の美しさ)。

矢代指出,儘管德布西的音樂存在精緻而規範的奏鳴曲形式,但這些形式可能隱藏在飄浮的異國情調響聲空間中,就像麥金塔什的白色餘白隱蔽了空間結構的形式一樣。德布西的創作生涯並不算長,但他的柔和而感性的音色在後期逐漸變得堅硬。法國哲學家簡克雷維奇(Vladimir Jankélévitchm, 1903-1985)指出,這可能是受到同時代作曲家莫里斯·拉威爾(Maurice Ravel, 1875-1937)更為堅硬、金屬般音色的影響。[9]拉威爾和德布西相似,創作了《水之嬉戲》(Jeux d'eau, 1901)、《鏡》(Miroirs, 1905)、《夜之幽靈》(Gaspard de la nuit, 1908)、《為已逝公主的孔雀舞曲》(Pavane pour une infante défunte, 1899)等浪漫主題的作品。但兩人的音樂截然不同。聽他們的鋼琴曲時,可以感受到德布西的音色從他內心深處發出,帶著猶豫,在空間中遊蕩,最終消失無蹤;而拉威爾的音色則清澈、輕快,帶有乾燥的質感。這是因為拉威爾的音樂從未脫離古典形式,他徹底地以意識和技巧創造音樂,以隱藏自己身體的本能表現。拉威爾刻意採用人工自然主義、異國情調,甚至模仿的手法,都是為了這種隱蔽。[10]

正如矢代秋雄所指出的,德布西是否真的受到拉威爾的影響,我無從得知,我也並不特別關心這一點。我感興趣的是,假如這位試圖削弱旋律、節奏、和聲,甚至形式的作曲家,晚年因受到拉威爾的影響,重新意識到音樂結構,那麼他也許會感受到像麥金塔什那樣的身體與意識的錯位。 進入20世紀後,德布西創作了交響詩《海》(La Mer, 1903-1905),由三個樂章構成:《海上的黎明到正午》(De l'aube à midi sur la mer)、《波浪的嬉戲》(Jeux de vagues)、《風與海的對話》(Dialogue du vent et de la mer)。這首作品被認為是德布西最具古典形式和優秀結構的作品之一。儘管德布西在創作時可能並未清楚地意識到這一古典形式,甚至可能更強烈地意圖削弱形式的力量,但結果是作品在明確的形式支持下,同時充滿了新穎的音響效果。這種雙重性的平衡或許可以與麥金塔什的圖書室相提並論。然而,這種微妙的平衡不可能持久。一旦形式被意識化,身體發出的音響與形式之間的錯位便會逐漸顯現。德布西音樂的硬化或許正表現了這一過程。1913年首演的芭蕾音樂《遊戲》(Jeux, 1912)也是德布西技巧性的作品之一,但同時與所謂的「德布西風格」相去甚遠。這反映了音樂的意識構成與身體的無意識音響之間,比重已經開始逆轉。

這樣思考下來,德布西的音樂中「標題」具有不僅僅是標題的意義。這不僅僅是詩意地描寫情景的問題,更是一種表達「形式」而非「內容」的漂浮空間,可以對應到麥金塔什作品中的白色「空間」。因此,從德布西的音樂中去除標題,就如同忽視了他的身體一樣,這種說法並不誇張。

雖然20世紀的建築無法脫離麥金塔什作品中作為其身體表現的「空間」,但同時又不得不概念化這些空間,並且捨棄了讓人感受到他身體的空間深度。因此,麥金塔什的白色,與柯比意(Le Corbusier, 1887-1965)或里特維德(Gerrit Rietveld, 1888-1964)的白色,是完全不同的。

從前者到後者的白色轉變,乾燥白色的發現,才首次確立了新的建築風格。這一點也完全適用於德布西的音樂。雖然當今的新音樂的許多發現都源自德布西,但新音樂的理論化,則必須經過如阿諾德·勛伯格(Arnold Schoenberg, 1874-1951)這樣的作曲家對乾燥音列的轉換。 最後,我想再次引用矢代秋雄的話。沒有這種認識,我們無法直視麥金塔什或德布西的作品,我們現在的思考也無法開始: 「當音樂之神或名家撥弦、吹笛或歌唱時,野山立即綻放出無數的花朵——花是植物的性行為——動物們開始跳舞,有時甚至人類也加入其中。……

然而,奧菲斯(Orpheus)永遠地逝去了。音樂不知何時失去了其魔法般的特性。雖然宗教音樂和民間舞曲中依稀留有這種痕跡,但音樂已無法再與超自然力量交鋒,也無法撼動人類的故鄉。……

當音樂與情慾訣別時,它才開始獨立存在,成為今日意義上的音樂。」[11]

伊東豊雄/建築師

註 [1] 河上徹太郎《蕭邦》(ジヨパン ),音樂之友社 [2] T. Howarth《C.R. Mackintosh and the Modern Movement》,RKP Ltd [3] 矢代秋雄《奧菲斯之死》(オルフェオの死),深夜叢書社 [4] 海野弘《新藝術世界》(アール・ヌーポーの世界),造形社 [5] 筆者《附加的設計》(附加のデザイン),《Design》(デザイン)1979年1月號 [6] 安東尼奧·道雷亞 Antonio Daurea《山丘住宅》(ヒル・ハウス),《Interior》(《インテリア》)1977年7月號 [7] 同[3] [8] 同[3] [9] 弗拉基米爾·真開萊維奇 Vladimir Jankélévitch,福田達夫譯《拉威爾》(《ラヴェル》),白水社 [10] 同[9] [11] 同[3]

留言

張貼留言